社会保障・社会福祉編

Q1 社会保障・社会福祉が憲法に基づくとはどういうことでしょうか?

A1 憲法は最高法規ですから、社会保障・社会福祉を含むあらゆる法令や規則は憲法に基づいています。例えば、生活保護法は、「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)と記されています。このように明示されていない場合でも、すべての社会保障・社会福祉諸制度は、憲法に基づいて制定され、また運用されることになっています。ここで憲法に基づくというのは、もちろん憲法第25条の生存権だけでなく、前文を受けての第9条の平和的生存権や第13条の幸福追求権、そして第8章の地方自治などを含んでいます。歴史的にも現憲法によって初めて基本的人権としての社会保障・社会福祉が誕生したわけですから、文字通り、社会保障・社会福祉は憲法に基づいているということです。

また憲法に基づくとは、現実の社会保障・社会福祉制度を最高法規に則って、絶えず見直し、改善していくことを意味しています。憲法は第25条で生存権を規定していますが、その「健康で文化的な最低限度の生活」の水準は時代とともに変化し、それに対応するために「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と定めています。このため戦後日本の社会保障・社会福祉の歴史は、憲法の理念にそって現実の社会保障・社会福祉諸制度を改善し、不足する制度を新たに付加してきた歴史でした。

しかし、1990年代以降、憲法の生存権保障のあり方の基本に据えられていたミニマム保障や国家責任が大きく見直されました。1995年の社会保障制度審議会勧告では社会保障の理念を「みんなのためにみんなでつくり、みんなで支えていくもの」に転換させました。

そしてついに社会保障制度改革推進法(2012年)では、「持続可能な社会保障制度の確立」を大義名分にして、社会保障・社会福祉を「自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援」するとまでに変わってきています。ここでは最低限度の保障や国家の責任が見事に消えています。改めて、社会保障・社会福祉を憲法に基づいて現状を評価し、再構築する必要が求められているのではないでしょうか。

Q2 そもそも社会保障・社会福祉とはどういう社会制度ですか?

A2 地方自治体は、国民健康保険、介護保険、国民年金、保育、障がい者福祉、生活保護など多くの社会保障・社会福祉の制度と住民とをつなぐインターフェイスの役割を果たしています。そのために少なからぬ自治体職員は日常の業務として、上記のような社会保障・社会福祉の仕事に携わっています。通常、日々の業務においてはルールに則って適正に執行することに意を用いても、自分の業務を社会保障・社会福祉とは何かにさかのぼって位置づけるなどはほとんどないでしょう。しかし、今日の社会保障・社会福祉をめぐる情勢は、改めて「社会保障・社会福祉とは何か」という問いを必要としてきているのではないでしょうか。

今日の社会保障・社会福祉という社会制度の歴史をたどれば、貧困層に対する公的な救済制度と19世紀末のドイツの社会保険制度という2つの異なった制度が合わさって出来上がった生活問題に対する社会的総合生活保障の仕組みといえます。近代以降に成立してくる社会保障・社会福祉の特徴は、支配層の慈恵や慈善としてではなく、社会的権利としての生存権に基づく生活保障であることです。それは資本主義の下では「自助原則」の維持が基本的に困難であるという社会的合意が成立したからです。そしてその生活保障の水準は「すべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができる」(社会保障制度審議会)ものであり、それを実現する責務を国家に課しているということです。

以上から、「社会保障は、国が中心となって、生活保障を必要とする人に対して、一定の所得ないしサービス(医療および社会福祉サービス)を公的に提供することで、これらの生活上の困難・危険を回避し、軽減するために準備された制度」(西村健一郎『社会保障法』有斐閣、2003年)と整理することができます。社会保障・社会福祉の「商品化・市場化」という現実になじんだ目からからすれば、上記のような定義は多少古風に映るかもしれません。

しかし、社会保障・社会福祉は、歴史的にも、原理的にも生活の「商品化・市場化」では対応できない生活困難に対応する公共的総合施策です。「商品化・市場化」のなかでの住民生活の諸困難を、社会保障・社会福祉という物差しで捉え直し、自治体職員の仕事の場から現行の生活保障諸制度の課題や問題点を把握し、制度を本来の社会保障・社会福祉へと変えていく必要があるのではないでしょうか。

Q3 社会保障・社会福祉には具体的にどのような制度がありますか?

A3 日本で社会保障・社会福祉に含まれるとされる制度は、社会保険、社会手当、社会福祉、公衆衛生のカテゴリーに分類し理解されることが多いです。社会保険には、公的年金保険、健康保険、労働保険(雇用保険・労働者災害補償保険)、そして最も新しい介護保険が存在します。これらは保険料を主な財源として、給付も保険料拠出が要件となるという特徴をもちます。社会保険以外のカテゴリーの制度は保険料を財源とせず、税のみを財源とします。社会手当は現金給付制度であり、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当などが主な制度です。これらは保険料拠出を要件とせず、所得額や障害の有無・程度、世帯構成など定められた条件に該当する人に支給されます。社会福祉は一般に社会福祉八法と呼ばれる法律に規定された制度を指します。社会福祉八法とは生活保護法、身体障害者福祉法、児童福祉法、老人福祉法、知的障害者福祉法、母子及び寡婦福祉法、高齢者の医療の確保に関する法律(旧老人保健法)、社会福祉法です。これらは主としてサービスの現物給付であると言えますが、生活保護については現金給付が主体の制度です。2000年には老人福祉法が対象としていた領域の大部分は介護保険法へ、老人保健法は2008年に後期高齢者医療制度へと、社会保険制度に移行しています。公衆衛生は、社会保障の前提となる国民の健康増進のための、地域保健法や母子保健法に基づく予防接種や健康診断など保健事業を指します。

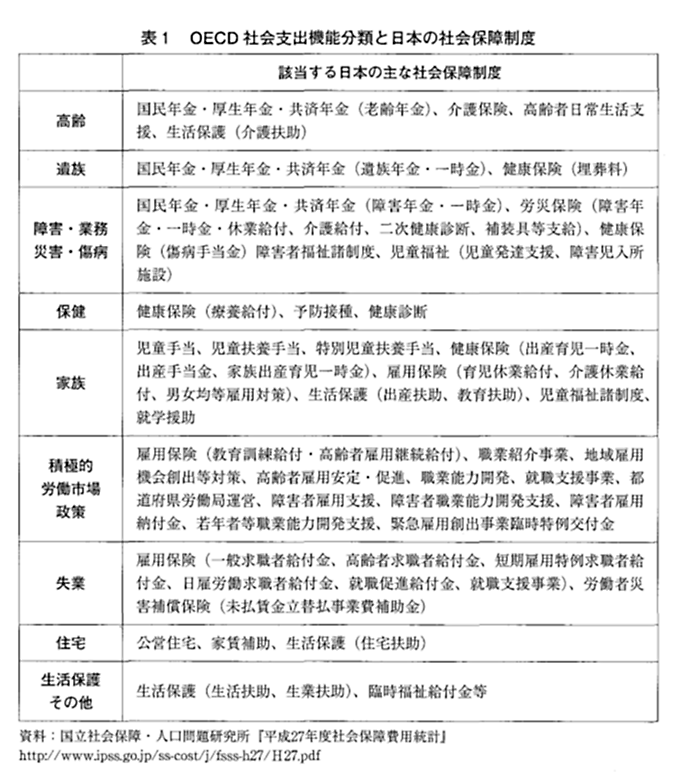

このような分類の仕方は制度創設時に論点となる財源や給付要件、行政機関の所掌区分を念頭に置いています。近年ではこうした社会保障・社会福祉の定義と分類方法に加え、OECD(経済協力開発機構)やILO(国際労働機関)による定義が用いられる場合も増えています。これらの定義は、雇用政策や住宅政策などを含めて社会保障を幅広くとらえ、「機能別」に分類するという特徴があります。OECDは「人々の厚生水準が極端に低下した場合にそれを補うために個人や世帯に対して財政支援や給付をする公的あるいは私的供給」として社会支出を定義しています。社会支出は機能別に、高齢、遺族、障害・業務災害・傷病、保健、家族、積極的労働市場政策、失業、住宅、他の政策分野に分類されます(ILO基準では、高齢、遺族、労働災害、保健医療、家族、失業、住宅、生活保護その他)。日本の主な制度をこの分類にあてはめたものが表1です。

このような分類をする目的は、国ごとに定義や体系が異なる社会保障を包括的にとらえ、国際比較により各国の充実した分野や弱い分野を明らかにするためです。こうした分類方法は、政策の企画立案や運用を担う行政当局においても有用な側面があります。財源や所掌区分にもとづいた従来の分類で社会保障・社会福祉を理解しようとすると、自身が担当する制度の運用のみに焦点化した縦割り意識に陥り、生活問題を抱えた国民にとってどのような制度が有用であるかを見落としやすくなってしまいます。市民との対面による相談業務において、こうした視点はとくに重要です。また介護保険事業計画などの福祉計画策定においても、既存のさまざまな制度のなかから活用可能なものを組み合わせ、不足する支援を強化・創出するため、幅広い社会保障の理解が必要となります。人びとの生活問題は、商品化・市場化の進展とともに歴史的に変化します。また、地域の実情にも左右されます。そのため、国が策定し、運用してきた既存の社会保障・社会福祉の制度体系が、常に適切であるとはいえません。地方自治に関わる行政職員は、市民の目線に立ち既存の制度体系の課題を発見しなければなりません。

さらに、以上で取り上げた社会保障・社会福祉制度には含まれていないものの、見落としてはならないのが地域福祉です。地域福祉は社会福祉協議会(社協)を中心とした民間における活動であり、直接的には行政の役割ではありません。しかし、家族の小規模化・単身化や地域住民間のつながりの希薄化が進み、他方で社会福祉が地域における居宅生活を重視したサービスへと移行しつつある日本社会において、地域住民をつなぐ地域福祉の重要性が増しています。社協やNPOなど地域で活躍する民間団体と行政が連携し、活動を積極的に支援することで、隠れた福祉ニーズを発見することにつながります。

Q4 子どもの貧困対策法を活用するためには?

A4 貧困問題への社会的な関心の高まり、とくに子どもに対して放置できない問題としての認識の広がりから、2013年6月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が実現されました。実現には、当事者、支援者の働きかけが大きな足がかりとなりました。そして「貧困」を法律名に入れ、子どもの貧困対策を法律で義務づけた画期的なものです。

この法律は、「子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現する」ために(第2条)、国に対して「子どもの貧困対策を総合的に策定し、及び実施する責務」、地方公共団体に対して「当該地域の状況に応じた施策の策定、及び実施する責務」を課しています。具体的には「子ども等に対する教育の支援、生活の支援、就労の支援、経済的支援等の施策」を講ずることを義務づけています。

あわせて、施策の実現に向けて、国は「必要な法制上又は財政上の措置」を講じる義務を負い(第8条)、都道府県は「子どもの貧困対策についての計画」の策定が課されています(第9条)。

「平成29年度地域における子供の貧困対策の実施状況及び実施体制に関する実態把握・検証自治体向けアンケート調査結果」によると、全都道府県が「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を踏まえ、子どもの貧困に関する計画を策定しています。政令指定都市については7割強、市区町村においては3割が策定しています。

さらに、半数以上の自治体においては、法施行後に「子どもの貧困」に関する独自調査として実態調査を実施しています。その調査の成果として、「新たな支援ニーズの発見」「新規事業の立ち上げ」「既存事業の見直し」を挙げる自治体が多くありました。

沖縄県では、実態調査から就学援助制度の周知や認識に不足があることが見え、県民への制度の周知徹底策を打ち出しました。現在では、就学援助の制度を知らせるテレビCMが放送され、コンビニなどのレジの液晶画面にもCMが流れるようになりました(沖縄県子ども総合研究所編『沖縄子どもの貧困白書』かもがわ出版、2017年、39頁)。

就学援助は、子どもの貧困に関する指標の1つで、低所得世帯の小中学生の学用品費、通学費、給食費を支給するしくみです。就学援助制度は、2005年に国庫補助から市町村の一般財源化に変わりました。そのため自治体の財政状況、姿勢がより大きく支給に反映するようになりました。自治体における地域格差は、かねてから指摘されています。支給の基準となる生活保護基準の幅の広さをはじめ、対象の費目、費目ごとの給付額に違いがあります。同じ経済状況であっても、地域によって受けられるかどうかが変わってきます。それでも学習費を直接支援する制度は、経済的負担の軽減、教育環境整備に重要です。

あわせて2014年からは高校生等奨学給付金が支給されるようになりました。「全ての意思ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯を対象に支援を行う制度」と説明されています。教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA会費、入学用品費、修学旅行費等などが支給されます。給付実績は2014年度の約15万7000人から2017年度約43万6000人に増加しています。こうした制度を周知徹底していく、必要な人が誰でも受けられるしくみであることを伝えていくことが重要です。それによって生徒や保護者の意思を変えることになるかもしれません。

教育の支援については、生活困窮者自立支援法による学習支援も大きな柱に位置づけられています。2017年度には504自治体で実施されています(実施率56%)。運営方法、委託先、実施内容は、自治体によってさまざまですが、目的達成に向けて実施されています。実際、新潟市では、学習支援型で子どもに居場所を提供しながら、学習支援員を配置し、保護者との関係構築を目指した支援が行われています。新発田市では、高校中退防止に向けて、通学、進路相談を受けながら子ども、保護者に寄り添っています。

地方自治体は、子どものニーズにきめ細かく対応できる立場にあります。通常業務を通じて子どもの実態把握を行う上で、とくに重視している情報の入手経路としては、多くの自治体が学校や保育の現場や相談窓口、支援員等や民生委員の家庭訪問を重視していました(前述平成29年度自治体向け調査)。そうしたネットワークを自治体はもっています。

松本は「子どもの貧困に注目するのは、子どもを切り口に、貧困問題全体を考えてみることが大事」と指摘しています(松本伊知朗「子どもの貧困を考える上で大切なこと」稲葉・青砥他『ここまで進んだ!格差と貧困』新日本出版社、2016年、104頁)。社会で子どもの育ちを支えていく視点に立って、関連機関が協力し、情報をつなげ、制度を活用していくことが、貧困問題の解決の第一歩です。

Q5 なぜ地方自治体が障害福祉施策に取り組まなければならないのでしょうか?

A5 社会保障や社会福祉に地方自治体が取り組まなければいけないそもそもの理由は、憲法との関係でこの連載の第1回(No. 72 Summer 2018)にありますが、ここでは障害福祉施策について述べます。

日本国政府は2014年1月に「障害者の権利に関する条約」を批准しています。批准された条約は憲法と基本法の間に位置し、実施義務を負う「締約国」とはstate/国家であり、country/国でもnation/国民(国家)でもgovernment/政府でもなく、国を統治する公的な機構の総体を指します。従って、立法府・司法府・中央政府だけではなく、地方自治体も締約国を構成する一部となり、管内において条約実施と監視の責任があります(佐藤久夫「障害者権利条約をどう活かすか」2016年)。障害者権利条約第4条第1項⒜は締結国に「この条約において認められる権利の実現のため、全ての適当な立法措置、行政措置その他の措置をとること」を求め、障害者基本法第6条は「国及び地方公共団体は(中略)障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する」と定めています。

地域住民の福祉の増進を図ることが役割である地方自治体において、中央政府が国基準として定める法制度の推進はもとより、地域の特性に応じた施策を展開することが、障害者権利条約に基づく役割といえるでしょう。しかし、財政規模や首長の姿勢によって地方自治体間で格差が生じることは、支援を必要とする障害者に対して「機会の均等」を保障できていないことになります。したがって、生活に必要な基本的支援は国制度(=ナショナル・ミニマム)で構築され、一定の圏域において同水準で展開されるべきものは都道府県で制度化(=ローカル・ミニマム)し、地域の特性に委ねていいもののみ市町村の制度(=シビル・ミニマム)とすべきです。

Q6 「援護の実施者」が担うべき役割とは?

A6 身体障害者福祉法や知的障害者福祉法では、法が定める対象者に対する援護は、居住地の市町村が担うと定められています。ここでいう援護とは、単にサービスの支給決定を行い、その費用を負担するという狭義のものではなく、実情の把握、情報提供、相談、調査、指導等とそれに付随する業務と位置付けられています。

これに対して老人福祉法では、市町村は「措置の実施者」となっていて、一義的な相談・援助の窓口は、市町村ではなく地域包括支援センター等介護保険のしくみで対応し、市町村は高齢者虐待や権利擁護、養護老人ホーム等への措置などに業務が限定されています。

また、障害者と高齢者の施策は、相談支援の部分でも大きく異なります。

介護保険制度における介護支援専門員(ケアマネージャー)が、ケアプラン作成や給付管理、利用者とサービス事業者間の調整役の他に、他制度の申請代行や家族間の調整など、介護の枠に収まらない業務内容となっているのに対して、障害福祉の相談支援専門員の役割は、本人等のニーズを踏まえた相談支援とサービス等利用計画の作成および関係者との連絡調整であって、日々のサービス調整や給付管理は業務内容に位置付けられていません。そのため地方自治体のケースワーカーが援護の実施者として、ケアマネージャー的な役割を担ってきました。

同じケースワークを担う仕事でも、生活保護のケースワーカーや児童相談所の児童福祉司は、対象となるケースや人口規模に応じて配置基準が定められているのに対し、障害福祉のケースワーカーにはそれがありません。さらに障害福祉にはSV(スーパーバイザー=他の職員の指導・教育を行う者)という位置付けがなく、身体障害者福祉司や知的障害者福祉司を置くことができるという規定に留まっています。

こうした状況の下、地方自治体のケースワークの体制と質の確保が課題になっています。一部で相談支援事業所にケースワーク業務を委託し、支給決定のみ行っている地方自治体もあるようですが、サービス事業者と相談支援専門員と援護の実施者が適切な距離を保ち、それぞれの役割を発揮しつつ連携して、障害者とその家族の支援にあたることが望ましいと考えます。

Q7 当事者を中心とした運動への自治体職員としての関わり方は?

A7 障害者自立支援法を廃止し、当事者の声を反映した制度の構築を求める運動のスローガンは、前述の「Nothing About Us Without Us=私たち抜きで私たちのことを決めないで」でしたが、これは自治体職員にもあてはまるものです。自立支援法施行前後は地方自治体も大混乱し、制度改善を求める声もあがっていましたが、業務をこなすことに手いっぱいで、当事者が取り組んできた運動に積極的に関わる職員は少なかったと思います。制度の混乱期は「わかりやすく丁寧な説明」で理解を促し、制度のもつ問題点や課題を「包み隠さず明らかにする」ことで、障害者団体と地方自治体が対立するのではなく、一緒にできるところは一緒に、またそれぞれの立場からも、制度改善を求めることが重要です。

厚生労働省が現場の実態を顧みず、複雑な制度・煩雑な事務手続きを障害当事者や地方自治体に押しつける施策を打ち出す姿勢は、2018年4月から始まった介護保険自己負担軽減策(高齢障害者がいったん立て替え、請求により償還する)をみても、自立支援法施行前と変わっていないことがわかります。制度を構築する際に、実務を担う地方自治体職員の意見を聴き、わかりやすく、かつ簡便な制度とするよう、引き続き厚生労働省に求めていかなければいけません。

Q8 「我が事・丸ごと」が進められると障害福祉はどうなるのですか?

A8 厚生労働省が進めている「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現は、障害福祉施策の柱である「ノーマライゼーションの推進」で描いていた共生社会とはまるで異なるものです。「我が事・丸ごと」では、地域住民が抱える複合的な生活課題を、地域住民や関係機関が「我が事」として捉え、公的支援の縦割りの限界を克服し、包括的な支援で「丸ごと」支え解決する社会を「地域共生社会」だとし、その実現のために地域力を強化する対策を市町村に課すものです。課題の中には、高齢者・障害者・生活困窮者・子育て支援など、すべての福祉ニーズがまさに「丸ごと」包まれ、その解決をまるで「他人事」のように、強制的に地域へ「丸投げ」するという、憲法が定める社会保障に対する公的責任の放棄です。

サービス提供体制についても「共生型サービス」が位置付けられ、1つの事業所が障害者と高齢者にそれぞれの制度で対応できるよう指定基準が緩和されました。しかし報酬は低く抑えられ、サービスの質と専門性を危惧する声が上がっています。介護保険制度の改悪が進むなか、65歳になった障害者に対する介護保険優先原則も残ったままです。さしもの安倍政権も障害福祉を「自己責任で」とは(今のところ)言いませんが、他の社会保障政策が自助・互助・共助のあとに公助となる影響から逃れることはできません。

障害者権利条約には「全ての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進する」とし「障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃止するための全ての適当な措置(立法を含む。)をとること」とあります。介護保険や生活保護制度も、障害者の基本的人権を侵害または阻害するものであればその改善と、障害福祉施策のさらなる充実を求めていかなければいけません。

Q9 高齢者の福祉について、憲法・老人福祉法の視点で、どうとらえたらよいでしょうか?

A9

①危機的な高齢者の生活

高齢者の貧困は深刻です。年間所得が150万円未満の高齢単独世帯は約50%にのぼります。厚生年金(基礎年金を含む)2016年度の新規裁定受給者のうち月額10万円未満が男性は55%、女性は92%にのぼります。

この間、所得税の老年者控除の廃止や公的年金控除の縮小で、高齢者への課税が強化されました。そして消費税が追い打ちをかけています。国保料は過酷で、所得割がかからない世帯でも均等割・平等割(応益割)が月に数千円(自治体によって異なる)賦課されます。後期高齢者医療の保険料は上がり続け、2018~19年度で平均月額約5850円と見込まれています。介護保険料は世帯全員が住民税非課税でも基準額の5割程度が賦課され、保険料基準額が2018年には6000円を超える自治体は6割を超えています。高齢者の生活は危機的です。

②すすむ介護保険制度の改悪

「高齢者の自立」「家族介護の負担軽減」を謳って2000年に登場した介護保険制度は3年ごとに改悪を繰り返してきました。特養ホームへの入所制限(要介護3以上)、在宅介護サービスの利用制限(サービス内容、利用時間など)、報酬や「人材」などの基準を緩和した「総合事業」への要支援認定者の移行とサービスからの排除など、保険はずしが進められています。利用料1割負担が、低所得者のサービス利用を抑制しているのにもかかわらず、2割負担、3割負担が導入されました。施設利用者の「居住費用」「食費」の軽減制度(補足給付)も見直されました。

低賃金のため介護労働者不足は危機的となっています。労働者不足と経営できない低報酬のため事業所閉鎖が続いています。まさに危惧された「保険あって介護なし」という状態が生まれています。こうした事態と並行して、「保険外サービス」が推奨されています。介護保険制度は高齢者の人権保障のための施策ではなく、成長戦略のための施策の性格を強めているのです。

③老人福祉の意義と自治体労働者への期待

近年、介護保険から福祉の要素を外していく動きがあります。それは先に述べた補足給付の見直し、訪問介護の生活援助の制限、養護老人ホームの介護保険施設化などです。また介護保険がすべてであるかのような風潮があります。介護保険は「保険制度であって福祉ではない」というような発言まであります。しかし、介護保険サービスの多くが老人福祉法の定義を読み替えていることから見ても、社会福祉法に「社会福祉事業」と定義されていることから見ても、介護の本旨は福祉サービスです。

老人福祉法は法改正があっても「老人は敬愛され、健全で安らかな生活を保障される」という理念は変わっていません。「健全で安らかな生活」とは憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」と同じ趣旨と考えられます。老人福祉法の制定の経緯を見れば、高齢者の生活と健康がとくに重視されていたことがわかります。高齢者の生活全体を守ることが老人福祉の本来のあり方です。

介護保険制度が発足して以降、自治体の体制が高齢者福祉から撤退する動きが顕著ですが、高齢者の生活は最も身近な自治体によって守られなければなりません。その担い手として自治体労働者が、高齢者の生活をよく知り、生活に密着した仕事を行うことを期待します。

Q10 地域では高齢者の孤立が深刻な問題になっていますが、市区町村はどのような対応が求められるでしょうか?

A10 わが国では今日、高齢者の孤立死が社会問題になっています。孤立死はひとりで死ぬ(誰にも看取られずに死ぬ)ことが問題ではありません。また、死亡してから発見されるまでの日数が問題ではありません。社会的に孤立した果てに死亡したことが問題です。つまり、生前の社会的孤立が問題なのです。

高齢者の社会的孤立は全国各地で起きています。そして、国内外の先行研究で社会的に孤立した高齢者が多いか少ないかを調査した研究論文も見受けられます。しかし、社会的孤立が多いか少ないかを問題にするのではなく、社会的に孤立した高齢者が存在していることを問題にすべきです。社会的に孤立した状態では、ごみ屋敷であったり、老老介護の末の虐待や介護殺人に至る可能性があります。そして、ごみ屋敷や孤立死は「セルフ・ネグレクト」との関連を指摘されることもあります。しかし、これらの問題を「セルフ・ネグレクト」という言葉で言い表すと、自ら(セルフ)ネグレクトしているという誤解を招き、孤立死などの問題を自己責任にすり替えられる危険性があります。

社会的孤立は、高齢者やその家族の生活歴などによる個人因子の他に、ニュータウンなどでは同年代の世帯が移り住み、急激に高齢化が進み、子ども世代は転出して周りに人がいなくなるような環境因子も関係しています。

しかし、ここで指摘しておきたいことは、2000年4月に施行された介護保険制度により社会的孤立が作り出されていることです。最近では2015年4月より実施(2017年4月より完全実施)となった「介護予防・日常生活支援総合事業」では、要支援者は「介護予防訪問介護」(ホームヘルパー)と「介護予防通所介護」(デイサービス)が利用できなくなりました。さらに一部の市町村では、介護保険制度からの「卒業」(強制的な打ち切り)により高齢者の居場所が奪われ、自宅に引きこもり、社会的に孤立する高齢者も出ています。

前記の通り、高齢者が抱えている問題は、介護問題のみではありません。社会的孤立などの高齢者の生活問題は、契約制度である介護保険制度では解決できません。介護保険制度施行後、老人福祉法による措置制度が形骸化し、市区町村の高齢者福祉の機能が脆弱化し、公的責任が後退しています。介護保険制度施行前は、公的責任に基づいてホームヘルプ事業を行っていた市区町村もあり、公務員ヘルパーが存在していました。高齢者の生活全般を支援するためにも公務員ヘルパーの復活が必要だと言えます。

そして、社会的孤立をしている高齢者自らが相談窓口に来る可能性は低いと考えられます。そこで東京都港区は2011年度から「ふれあい相談員」を配置しています。港区は介護保険制度や福祉サービス、後期高齢者医療制度を利用していないひとり暮らし高齢者を行政としてリストアップし、ふれあい相談員が全数訪問しています。その後、75歳以上の複数の高齢者のみで構成される世帯にまで対象を広げています。港区のように行政主導で行うアウトリーチ活動は社会的に孤立している高齢者を早期発見し、社会福祉制度に結び付けることができる有効な手段です。このような取り組みが全国の市区町村にも広がることを期待します。

Q11 高齢者が住み慣れた地域で尊厳を保ちながら最期まで生活できるようにするためには市区町村にはどのような役割が求められているでしょうか?

A11 あなたは人生の最期をどこで過ごしたいですか?

この質問に半数以上の人が「自宅」と答えています。“住み慣れた地域で最期まで生活する”ことは多くの人が望むことでありながら、その実現は容易ではありません。核家族化で高齢者のみの世帯やひとり暮らし高齢者世帯が増加しています。必要な介護量が増え、医療への依存度が高くなると介護保険や医療保険があっても、それだけでは“住み慣れた地域で暮らし続けること”が難しいのが現状です。日常的に家族の支援を得られない人も多く、家族が支援している場合でも限界があります。介護が必要になった人や世帯を支えるには介護や医療の専門的な支援があるとともに、地域での見守りやちょっとした手助け、生活のなかの困りごとを相談できる場、生活困窮や権利擁護等に対応する行政の存在が欠かせません。

こうした状況において、住み慣れた地域で自分らしい生活を人生の最期まで続けられるように、介護や医療、保健、福祉、さらには住まいや生活支援といった高齢者を支えるサービスを包括的に提供するシステムとして地域包括ケアシステムの概念が提起され、進められています。

地域包括ケアシステムは「地域」の力の発掘と活用が求められています。そのために自治体職員には住民の生活課題から地域の課題を把握すること、地域のなかに埋もれている社会資源を発掘することが期待されています。その後地域の関係者とその地域の特性に応じた地域包括ケアシステム構築のための対応策を検討し、決定、実行、評価を行います。

自治体職員は地域包括ケアシステム構築と実行のコーディネーターであり、立役者であると言えます。社会資源を発掘することや地域の特性に応じた対応策を一から作り上げていくことは時間と労力が非常にかかります。地域の関係者と話し合いながら進めることは一筋縄ではいかないでしょう。ですがこうしたことの積み重ねがあってこそ、本当の意味での「地域包括ケアシステム」が作られ、機能します。自治体職員には強い覚悟をもって取り組んでいただくことを期待します。

在宅介護の現場からはさまざまな課題が見えてきます。世帯員の誰か一人に介護が必要になることで、その家族が抱えている生きづらさが顕在化することがあります。生活に困窮していること、DVや虐待があること、障害や依存症をもつ家族がおり、高齢者本人以上に家族の方に支援が必要なことなど、その家族が長年地域から孤立していたために問題が複雑化していることも少なくありません。これらの問題への対応は言うまでもなく、介護保険制度の枠内や介護予防の取り組みだけでは解決できません。自助が求められる時代ですが、個人の力には限界があります。地域のなかで孤立しない、誰もが尊厳をもち地域で暮らし続けられるまちづくりは地域包括ケアシステムの概念を超えて、市区町村の大きな役割と言えるでしょう。

Q12 年金受給権が憲法に基づくとはどういうことでしょうか?

A12

①「人間の尊厳」は最も基本的な原理

第2次世界大戦は、ホロコーストや原爆投下など、残虐な行為により戦勝国・戦敗国を問わず人間性を喪失させ、日本人を含めアジアだけで2000万人といわれる命が奪われました。この反省から人類は、1948年12月の国連総会で「世界人権宣言」を採択し、1条で、「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」と明記しました。自由と平等に加えて人間の尊厳を理念として、戦後世界再建の出発点としました。その2年前、1946年11月に日本国憲法が公布され、13条前段で、「すべて国民は、個人として尊重される」と人間の尊厳をうたいました。人権保障の国際的な潮流の先駆けといえます。人間の尊厳は、最も基本的な原理です(芦部信喜著・高橋和之補訂『憲法 第七版』岩波書店、2019年、37頁)。

②憲法25条の「生存権」を具体化

さて、国民年金法1条では、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする」と規定しています。国民年金制度は、憲法25条第2項に定める国の社会保障の向上増進義務を具体化した制度であり、厚生年金制度と同じように高齢者や障害者などの生活を保障する目的をもっています。

憲法25条1項では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という生存権の保障、国民の誰もが豊かで人間的な暮らしをすることができると宣言しています。この趣旨を実現するため、同条2項で国に社会保障の向上増進の義務があるとしています。憲法学では、1項と2項を一体的にとらえるのが通説です(芦部前掲書、278頁など)。したがって、国民年金法1条では憲法25条2項のみあげていますが、そこには憲法25条1項の趣旨も含まれると解されています。

国民年金法1条は、国の責任で「健全な国民生活の維持及び向上」を目的とすると定めています。同様に、厚生年金保険法1条においても「労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上」を目的とし、年金給付水準については2条の2で、「国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置」をしなければならないとしています。

このように、憲法25条に基づき国民の誰にも生存権を保障し、それを具体化した年金制度は国の責任で運営されています。すべての国民がいずれかの年金制度に加入するという皆年金体制は、1959年国民年金法の成立、1961年4月施行により実現しました。なお、かつては国民皆年金と呼びましたが、国籍要件が撤廃されていますので、「皆年金」とするのが一般的です。

③当初の給付水準は「最低生活費」が基準

年金制度の目的は、すべての人の生存権保障です。国民年金法による高齢者や障害者など基礎年金の受給者の「健康で文化的な最低限度の生活」を保障することになります。その給付水準については、生存ギリギリの最低生活、例えば、ヒトとしての生命体を維持できるだけの最低必要カロリーを満たすという状態ではなく、健康で文化的な生活の水準でなければなりません。

国民年金の給付水準は、1958年6月の社会保障制度審議会答申「国民年金制度に関する基本方策について」において「生活扶助の基準による最低生活の保障を目標とする」としています。また、国民年金法の立案とその実施に携わった厚生官僚の小山進次郎は、次のように説明しています。国民年金制度が「社会保障制度の一環として老齢、障害または死亡による国民生活の安定がそこなわれることを防止するという目的を果たすためには、その年金額は最低生活費を保障するための強い支柱となる程度のものが必要」としました。具体的に、受給資格期間(当時は25年間)の保険料を納付した場合の月額2000円は、1957年当時の生活保護の4級地(当時は4級地制)における60歳以上の老人の1カ月の基準額から、家族単位の生活を前提とする家計内の共通費用分を差し引いて算出し、最低基準額としました。そして、40年間の全加入期間の保険料を納付した場合、最高額の月額3500円については、当時の成人1人1カ月の消費支出額から共通経費を引き算出したとしています(小山進次郎著『国民年金法の解説』時事通信社、1959年、164~165頁)。給付水準は、最低生活費を基準にしていたことがわかります。

社会保障制度審議会は、1962年8月に「社会保障制度の総合調整に関する基本方策についての答申および社会保障制度の推進に関する勧告」を内閣総理大臣に答申しました。「老齢年金、障害年金、遺族年金については、すべての制度において給付額の最低保障を行い、その額は定額で、なるべく均衡するように定める」としています。そして、「老齢年金その他の前述の諸給付は、それによってそれぞれの事故の起きた場合に、少なくともその最低生活を保障するためのものであるから、最低保障額を設ける必要がある。その最低保障額は、生活保護基準を上回るかあるいはそれと同程度のものでなければならない」という内容です。

この社会保障制度審議会は、社会保障制度審議会設置法(1948年公布)に基づき、内閣総理大臣の所轄の諮問機関であり、2001年の中央省庁再編に伴い廃止されましたが、1962年の勧告は今日でも意義があると思います。現在、総論的な方向性は、内閣府の経済財政諮問会議に、具体的な制度関係については厚生労働省の社会保障審議会に引き継がれています。

④80年代半ばから給付水準の抑制へ

1986年から国民年金制度は、全国民共通の基礎年金の導入と再編されました。老齢基礎年金の月額5万円(満額)は、40年間の全加入期間の保険料を納付した場合の最高額であり、これを上限として未納期間があれば少なくなる方式に変更されました。国会審議において当時の吉原年金局長は、老齢基礎年金の最高月額5万円について、「この基礎年金で老後の生活費が大体全部がまかなえるようにするのは無理である。あくまでも老後の生活の基礎的な部分。全生活費であり教養娯楽費やいろいろな雑費を含めた全支出額ではなく、食費や被服費を中心にした基礎的な部分を基礎年金で保障する考え方に立っている」と答弁しています(1984年8月1日、衆議院社会労働委員会会議録第30号、34~35頁)。

このように、保障される年金の給付水準は、「最低生活費」から「老後生活の基礎的部分」というあいまいな水準へ変更されました。さらに、2004年にはマクロ経済スライドという給付水準を自動的に抑制する仕組みを導入しましたが、今日まで説得的な説明はされていません。2020年4月から、老齢基礎年金の最高月額6万5141円に対し、単身70歳以上の最低生活費(生活保護)は1級地-1で7万4630円、2級地-2で6万5900円、この他に医療・住宅扶助や冬季加算などがありますので、老齢基礎年金は大きく下回っています。

⑤後退つづく国の責任

国民年金制度(基礎年金)には、一般財源(税)による国庫負担があります。憲法25条2項に基づき、財政面から生存権保障の向上増進義務を具体化するものといえます。皆年金がスタートしたときの国庫負担は3分の1でしたが、2009年4月から基礎年金の給付費の2分の1となっています。しかし、厚生年金は、基礎年金が始まる前の年金額(定額部分と報酬比例部分)には国庫負担がありましたが、定額部分が基礎年金に移行し、厚生年金は報酬比例部分が基礎年金に上乗せする報酬比例の年金となり、これにあわせて国庫負担は廃止されました。

また、年金制度の運営にかかる事務費は、その全額が税によっていましたが、1998年4月から特例として年金保険料が一部流用されはじめ、2008年4月からは恒久的な取り扱いとなり、その金額に上限は規定されていません。2010年1月以降、国民年金・厚生年金制度の運営は厚生労働大臣が委託した日本年金機構が行い、2019年3月までの事務費は保険料流用が49.8%、税が50.1%、保険料流用額は1兆3710億円にのぼります。税の割合が次第に減り2014年度に逆転、2018年度では保険料流用が63.1%となっています(日本年金機構「事業報告書」各年度版)。憲法上の制度向上増進義務から、大きな問題があると考えます。

⑥年金受給権は憲法上の「財産権」

憲法学では、憲法25条から導き出される「制度後退禁止の原則」が主張されています。〝その抽象的な性格ゆえに、生存権を具体化する立法者および厚生労働大臣には、広い裁量が認められる。しかし、ひとたび裁量が行使され、給付の仕組みや給付水準が具体的に確定した後には、正当な事由がない限り、一旦到達した水準からの後退は禁止される〟という原則です。裁判例では、憲法25条2項の国の社会保障等の向上増進義務を手掛かりにして、下級審において主に生活保護に関してこの制度後退原則を説く判決がいくつか出され、学説で議論がされている状況です。少なくとも給付水準の引き下げ(制度の低下・後退)などを行う場合、実態調査などによりその合理性があることの立証責任は、立法・行政府側が負うべきと考えます(伊藤周平著『社会保障のしくみと法』自治体研究社、2017年、299頁)。

年金受給権は、憲法上の財産権として保障されます。憲法29条1項は、「財産権は、これを侵してはならない」と定めています。財産権とは、物権、債権や公法上の権利などを含む「財産的価値を有するすべての権利」とするのが通説です(佐藤幸治著『憲法 第三版』青林書院、1995年、565頁)。年金受給権という社会保障給付の権利も対象となりますが、同条2項「公共の福祉」による制約を受けるかどうかが争われています。すでに受給している人の年金引き下げは、最高裁判例から考えて財産権侵害の疑いがもたれています(伊藤前掲書、37頁)。

Q13 現在、年金受給者はいくらくらいの年金を給付されているのでしょうか?

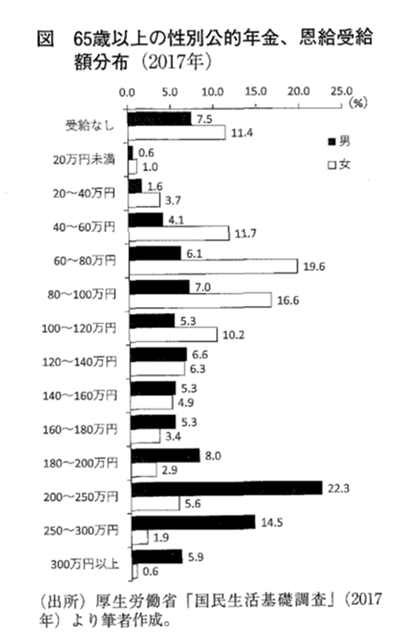

A13 個別の年金額は受給者により大きく異なります。年金種別(老齢、障害、遺族)によっても年金額は変わってきますが、ここでは最も受給者の多い65歳以上に支給される「老齢年金」について説明します。日本の公的年金はすべての住民を対象とした「基礎年金」に、雇用労働者を対象に基礎年金に上乗せして加入する「厚生年金」の二階建て構造となっています。基礎年金のみしか受給できない場合は年金額が大幅に少なくなります。

基礎年金は基礎的消費支出を賄うためとして、月額約6万5140円(2020年度の場合)の定額制を基本としています。しかし、20歳から60歳までの被保険者期間中に保険料の未納や免除の期間があると、その期間に比例して減額されます。また、受給開始年齢である65歳より早く受給する繰り上げ受給(最も早くて60歳から)を選択したときも減額されます(66歳以降に受給する繰り下げでは増額)。

厚生年金は報酬比例方式であり現役時の賃金と加入(雇用)期間に比例しますので、受給者により年金額に大きな格差が生じます。とくに結婚、出産を機に退職することが多い女性には、厚生年金額が男性に比べて非常に少ない方が多いです。子育てが一段落したところで仕事を再開しても、週労働時間が30時間未満のパートとして働くと厚生年金に加入できないため、やはり年金額は少ないままとなります。

図は65歳以上の年金受給額の構成比を性別に示したものです。女性の約半数は年金額が年100万円未満となっています。男性の約4割は年200万円以上の年金を受給していますが、年100万円以下の受給者も3割近くいます。さらに受給なしとなっている人も約1割います。この一部は無年金者です。

無年金者とは、年金を受給できる見込みのない高齢者や障害者です。65歳以上でも保険料納付中の被保険者は将来に年金受給する見込みがありますが、それ以外の年金を受給していない人は無年金者です。厚生労働省「公的年金加入状況等調査」(2016年)によると、65歳以上のうち96万人が無年金者となっています。

このように無年金者が多数いる理由は、年金受給資格を得るための保険料納付最低期間が諸外国ではおおむね10年程度であるのに対し、日本は25年と厳しい要件を定めていたためです。2012年に成立した年金機能強化法により2017年8月以降、資格期間が10年に短縮されました。日本年金機構は、この措置により新たに受給権が発生する無年金者67.6万人に年金請求書を発送しています。

2012年の改正では、「年金生活者支援給付金」も創設されました。これは低所得の年金受給者に、税財源による給付金を支給する制度です。老齢年金受給者では、公的年金収入とその他の所得の合計が老齢基礎年金満額(年間約78万円)以下で、世帯員全員が市町村民税非課税である人が対象です。給付額は、①月額5000円を上限に保険料納付済み期間に比例する額、②老齢基礎年金満額の6分の1相当額を上限に保険料免除期間に比例する額の合計です。年金と他の所得の合計が88万円までの受給者にも、補足的給付金が支給されます。同様に障害年金、遺族年金受給者にも前年所得が462.1万円以下である人を対象に、月額5000円(障害等級1級は6250円)の給付金が支給されます。

年金生活者支援給付金の財源は、同時期に決定された消費税率の引き上げ分とされており、消費税率の引き上げ延期を理由に施行が先送りされてきましたが、本年10月より給付が開始される予定です。しかしその給付額は極めて低額であり、低年金問題の根本的解決は期待できません。国民年金法、厚生年金保険法とともに更なる法改正による低年金・無年金対策が求められます。

Q14 将来、年金制度が財政破綻するといわれていますが、本当でしょうか?

A14 まず、「年金制度の財政破綻」とはどのような状態を指すのか考えてみましょう。年金給付費用を賄う財源が不足し、給付を停止せざるを得なくなった時、年金制度が財政破綻したといえるでしょう。財源を管理する方法は、財政方式により全く異なります。年金制度の財政方式は、一般に積立方式と賦課方式に分類されます。

積立方式では制度発足時に保険料拠出計画を立て、当初は納められた保険料を積立金として蓄積し、一定の期間後に開始される年金給付の費用を積立金の運用収入と保険料収入、国庫負担などで賄います。賦課方式は英語でpay-as-you-go(=都度払い)と表記し、その時々に必要な費用を保険料や国庫負担などから柔軟に確保する仕組みです。

賦課方式は高齢化の影響を直接的に受け、年金受給者が増加すると保険料を上げる、国庫負担を増やすなどの対応が必要となります。保険料拠出計画を維持する前提に立てば、積立方式では保険料負担が増えることはありません。

しかし、積立金の運用利回りが想定を下回ったり、想定以上に受給者の平均余命が延びるなどにより、収支が計画より悪化する場合は財政を維持するため保険料を上げる必要があります。このように積立方式と賦課方式のどちらにも、制度が成熟する過程で被保険者の負担が増す可能性があります。負担増により保険料の徴収が困難となったり、国庫負担など保険料以外の費用負担者が支出を断るなどの事態が生じると財政破綻します。

それでは日本の年金制度がどちらの財政方式なのか、まず確実にいえることは厚生年金も国民年金も、創設時に積立方式が採用されたということです。厚生年金は1941年に生まれた労働者年金保険法から1944年に改正されたもので、戦後の急激なインフレのなかで積立金の実質的価値が大きく低下しました。積み立て不足を補うための保険料率引き上げは混乱した経済下で行えず、1954年改正ではむしろ保険料率が引き下げられました。

同様に国民年金も、1961年の国民年金法施行時点では完全な積立方式として開始されたものの、その後引き上げられた給付水準に対して、保険料の引き上げは先送りされました。こうして厚生年金も国民年金も、積立計画に準じるのではなく、時々の経済状況を考慮した保険料の改定が行われるようになりました。これは賦課方式に近い財政運営です。

一方、5年に一度の財政再計算(2004年以降は「財政検証」と呼ばれます)では、長期的な財政収支の見通しが作成されています。積立金も2017年度末現在、厚生年金が154.9兆円、国民年金が9.2兆円保有しており、長期計画に基づき管理されています。このことからも日本の年金制度は積立方式としても性格も併せ持っているといえます。

厚生労働省は現在の日本の財政方式について、「賦課方式を基本としつつ一定の積立金を保有する方式」としています。積立方式と賦課方式の中間である曖昧さが、一般の人々に年金財政に関する誤解を招いています。例えば、「保険料の未納者が多いため財政破綻する」「少子高齢化が進んでいるため財政破綻する」といった見解です。

保険料の未納者が増え保険料収入が減っても、積立金があるため直ちに財政破綻することはありません。さらに、保険料未納分に対しては年金が支給されません。将来の年金給付費が少なくなるため、保険料未納者が増えると長期的には財政状況が改善します。したがって、保険料未納者の増加による財政破綻は起こりません。また、保険料納付事務が強化されたことで、近年では保険料の納付率は改善傾向にあります。

日本の年金制度は賦課方式の性質ももつため、緩やかに少子高齢化の影響を受けます。年金財政を維持するため、保険料の引き上げが繰り返されてきましたが、2004年の法改正で2017年度以降は保険料水準を引き上げないこととされました。同時にマクロ経済スライドという給付水準を段階的に引き下げる仕組みも導入されています。つまり、保険料収入を増やすのではなく、給付費支出を減らす方向へと方針が転換されました。

マクロ経済スライドの特徴は、給付水準の引き下げが国会を通した法改正を経ず、厚労省の判断だけで決定される点にあります。この仕組みにより財政破綻は回避が図られます。しかし給付水準の引き下げは、現時点でも多数いる低年金者の給付にも適用され、その生活を脅かします。国民に最低限度の生活を保障するという年金制度本来の目的から、大きく遠ざかることになります。

年金財政を破綻させないよう持続可能性を担保することは重要です。しかし、加入者は十分な給付が期待できない制度に保険料を納付する意義を感じません。制度に対する国民の信頼を失ってしまえば、結局のところ運営が困難となってしまいます。生活できる最低限の給付水準とはどの程度であり、その確保ができているかどうか、政府は国民に示す責任があります。

Q15 医療に関わる自治体の業務にはどのようなものがありますか?

A15 自治体が医療に関わる業務を実施しているのは、地域住民に公平に医療を利用する機会を提供し、それを保持するためです。また、所得の多寡に関係なく、病気やケガなどの場合に医療を利用することができるようにするためです。自治体によっては、自治体病院の運営や診療所を通じて直接、地域住民に医療を利用する機会を提供しています。

病院など医療機関を運営していない自治体であっても、すべての自治体では公的医療保険である国民健康保険(国保)の運営を通じて、住民が医療を利用できるようにしています。自治体は国保の保険者です。保険者として、国民健康保険の保険料率を決定し保険料を徴収することや、保険料を納めることができない住民のために、保険料率の軽減を図り、医療機関で支払う窓口自己負担分の軽減を進めるなどの自治体の施策が展開されています。

さらには、子どもの医療費助成制度を創設し、本来ならば2割や3割の自己負担がかかるところを無料にして、医療にかかりやすくしている自治体も増えています。また、難病患者の住民など、公費医療の対象となる地域の人々を支える業務もあります。

このように、自治体病院や診療所の運営、国民健康保険の業務、医療費助成や公費医療の窓口業務など、医療に関わる自治体の業務は住民にとって欠かせない重要な役割を担っています。

Q16 医療についての軸となる考え方にどのようなものがありますか?

A16 医療を利用する機会を地域住民に公平に提供するという考え方です。所得格差が健康格差に連動するために、お金がない人が不健康になるという状況を回避するためにも、医療を利用しやすくすることが重要となります。

これは、社会保障の考え方でもあります。病気は自己責任によって起きるものではありません。自らの努力で何とかできるものではないからこそ、税金や保険料を通じて、病院や公的医療保険といった、医療の施設や仕組みが社会的につくり出されてきたわけです。

社会保障は、病気や貧困、障害など誰にも起こりうる生活問題を、自己責任や助け合いでは解決しない問題ととらえ、社会的に対応するものとして歴史的に発展してきました。ですから、地方自治体の業務の1つとして、社会保障である医療分野の業務が位置付けられているということになります。公的医療保険である国民健康保険の運営に携わることで、地域の医療保障をつくる業務を担っていることになります。

Q17 自治体の医療をめぐる政策動向はどのようになっていますか?

A17 医療においては1980年代以降、公的医療費抑制策が展開されてきました。2018年4月からは、新たな公的医療費抑制策が開始されています。この新たな政策についてはやや大掛かりであるため、自治体職員や地域の人々はこの点を理解することが重要です。

日本の医療保障は、大別すれば公的医療保険による皆保険体制と医療提供体制の2つを通じて整備されてきました。都道府県にはこの2つの管理を財政責任という観点も含めて担わせることで、新たな公的医療費抑制策が展開されています。

具体的には、都道府県に医療提供体制の管理責任(供給量の調節)と国保の財政運営責任をもたせる、公的医療費抑制を目的とした新たな政策手法が登場することとなりました。

2015年5月に成立した医療保険制度改革関連法には、国保の都道府県単位化をはじめとする公的医療費抑制策の強化、保険給付の縮小と患者負担増などが盛り込まれました。地方自治体に対しては、公的医療費抑制策に積極的に取り組まざるを得ない状況が整備されるなど、私たちの医療保障への影響が懸念される内容となりました。

都道府県は策定した「地域医療構想」をもとに医療の供給量の調節を行いながら、「第3期医療費適正化計画」(2018年度から6カ年)において医療費水準の目標設定をしています。各都道府県内で病床再編や後発医薬品の使用割合などの目標値を設定し、達成に向けて努力するという手法で公的医療費抑制を図っています。その際には、住民の受療行動などのデータを使って医療費を各地域で管理することも検討されていて、私たち地域住民が医療費抑制に駆り立てられる仕組みが整備されつつあるといえます。

Q18 地域における医療・介護提供体制の再編とはどのようなものですか?

A18 現在、医療そして介護をめぐって提供体制の再編が進められています。なかでもキーワードとしては「地域医療構想」と「地域包括ケアシステム」の2つを挙げておきます。

「川上から川下へ」「医療から介護へ、介護から地域へ」「入院から在宅へ」という政策方針のもと、医療から介護へのシフトが進められてきました。そもそも、介護保険は公的医療費抑制のために、長期に療養状態にあった人々を医療保険から介護保険という新たな受け皿に移行することを目的に策定された経緯があります。以前からこのような流れをつくり出してきたわけですが、簡略化していえば、「川上」の部分の改革の手段として「地域医療構想」があります。そして「川下」や「在宅・地域」で患者・地域住民を受け止める体制づくりが「地域包括ケアシステム」ということになります。

さらに最近では、2040年の医療提供体制の構築に向けて、「地域医療構想」の実現、医師・医療従事者の働き方改革、医師偏在対策を「三位一体」で推進するとしています。

2016年度中にすべての都道府県で策定された「地域医療構想」は2次医療圏を基本として地域医療構想調整会議を開催し、病床規制と病床転換を進め医療提供体制の再編を進める内容です。高度急性期、急性期、回復期、慢性期という4つの医療機能の役割分担を推進し、医療と介護との連携を進めるというものです。なお、「地域医療構想」は入院医療の病床コントロールだけでなく、看護師の需給見通し等にも影響していることは看過できません。

医師・医療従事者の働き方改革は、医師の長時間労働などの問題を契機に働き方改革の一環として進めるものですが、そもそも医師の絶対数が不足しているのではないかという問題を直視せずに、医師の業務の一部を看護師が代替するといったいわゆるタスクシフトや、次に述べる医師偏在対策で乗り切ろうという政策的対応が検討され進められています。

医師偏在対策は、医師の地域偏在が課題であるとして、医師多数区域と少数区域を設定し、医師確保に臨むという体制づくりを進めることになります。各都道府県は医師確保計画を2019年度中に策定しなければなりません。

このように、「地域医療構想」や「地域包括ケアシステム」の構築などを通じて、医療・介護の提供体制の再編を進めているのが近年の医療・介護をめぐる政策動向です。

Q19 保険者である都道府県・自治体による医療保障にはどのような視点が必要ですか?

A19 2018年度からの新たな公的医療費抑制策の展開で、保険者である都道府県および市町村には地域住民の医療保障をどのように考え、実行していくのかが問われています。都道府県は国保の財政運営の責任者として医療費を管理しながら、同時に地域の医療提供体制のサービス量の調整役を担うという舵取りを任されることとなりました。

新たに国保に投入された公費のあり方において、保険者努力支援制度などのインセンティブ(誘導型報奨)の仕掛けが導入されるなど、保険者である都道府県・市町村がどのように地域の医療保障を考えていくのかが注目されるところです。また、2020年度からの公費のあり方がとりまとめられ、新たにマイナス評価も導入されることになり、自治体を管理する手段としてのインセンティブ政策という性格がより分かりやすくなっているといえます。

保険者努力支援制度をどのように住民の医療保障につなげていくか。これまで取り組まれてきた市町村を中心とした地域保健のあり方にも視野を広げて、政策づくりが進められています。すでにいくつかの自治体で取り組まれているように、保健師の地区担当制の再考などが挙げられます。

どちらかといえば自治体による健診事業に偏りがちであった保健師の業務を、地域包括ケアシステムの構築をはじめ国保の都道府県単位化などの情勢をふまえて、自治体が再考する契機となっているようです。地域の医療保障づくりを進める上で、各地で起きている社会的孤立状態にある人々の孤独死の問題なども、自治体が取り組むべき課題です。

現在進められている改革は社会保障における公的責任を地域住民、地方自治体、保険者間の助け合いに転嫁するとともに、公的医療費抑制策で地方統制を強める方向へと舵を切っている状況にあります。こうした政策の動向を見据え、自治体には公的医療費抑制という観点だけでなく、住民の健康を支え、地域の医療保障をどうつくるかという視点で住民の実態把握に努めるとともに、住民参加の手立てを講じるなどの対応が求められます。地域の医療保障づくりを考え行動すれば、公的医療費抑制を主眼とする政策の転換こそ必要とされます。

(ながとも まさてる)

Q20 いま貧困や健康格差が問題になっていますが、憲法25条の視点で保健・公衆衛生をどのように捉えたらよいでしょうか?

A20 憲法25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と、国民の健康権と国の責務を明記しています。

1950年の社会保障制度審議会の社会保障制度に関する勧告(1)は、「社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいうのである。このような生活保障の責任は国家にある。国家はこれに対する綜合的企画をたて、これを政府及び公共団体を通じて民主的能率的に実施しなければならない。この制度は、もちろん、すべての国民を対象とし、公平と機会均等とを原則としなくてはならぬ。またこれは健康と文化的な生活水準を維持する程度のものたらしめなければならない。そうして一方国家がこういう責任をとる以上は、他方国民もまたこれに応じ、社会連帯の精神に立って、それぞれその能力に応じてこの制度の維持と運用に必要な社会的義務を果たさなければならない」と憲法25条を反映しています。

しかし、60年後、2006年5月の社会保障の在り方に関する懇談会(2)は、「福祉社会は、自助、共助、公助の適切な組み合わせによって形づくられる。全ての国民が社会的、経済的、精神的な自立を図る観点から、自ら働いて自らの生活を支え、自らの健康は自ら維持するという「自助」を基本とする、としています。さらに、2012年版厚生労働白書(3)での公衆衛生は、「医療は、病気を治療し、心身の健康を回復するために必要不可欠であるが、健康的な生活を送るためには、日頃から、「自分の健康は自分で守る」という自覚を持って、病気の予防に努めるとともに、積極的に健康づくりを行うことが重要である。このような取組みを公的に行うのが、保健事業であり、社会保障の重要な役割の一つである」としつつ、国の責務を後退させています。

国民の自立、自助を促す一方で、雇用形態は終身雇用から正規雇用、非正規雇用の2極に分化し(4)、一億総中流と言われていた階層で格差が生まれています。2016年の「国民生活基礎調査」(5)で年収200万円以下のワーキングプアと言われる労働者は1069万人に達しています。収入と貧困の関係は大きく、「相対的貧困」は、世帯所得分布の中央値の50%を貧困線と設定し、それに満たない所得者の人口比率で表します。2015年の貧困線は122万円で、相対的貧困率は15.7%です。子どもの相対的貧困率16.1%、子どもの7人に1人が貧困になっています(6)。また、2~6歳のいる家庭を対象にした2015年度「乳幼児栄養調査」(7)では、経済的にゆとりがない家庭は、ゆとりがある家庭に比べて魚、大豆、野菜、果物の摂取頻度が低く、菓子やカップ麺の摂取頻度が高い傾向が報告されています。

相対的貧困に対し、憲法25条で保障されている文化的な生活をするのに必要な最低限の所得が満たされていない状態を「絶対的貧困」としています。絶対的貧困を解消するには、生活保護給付以下の生活をしている人々全員に生活保護給付をしなければならなくなります。生活保護受給者数削減を目指す国にとって、絶対的貧困で貧困を論じることは得策でないため、一般的に貧困を論じるときは相対的貧困を用いています。

Q21 貧困や健康格差をなくすために、自治体の保健・公衆衛生行政にはどんな役割が求められるのでしょうか?

A21 社会構造が変化しても、憲法25条の健康で文化的な生活保障は普遍です。WHO(世界保健機関)は「健康の社会的決定要因」(8)のなかで、成人の健康の基礎は胎児期と乳幼児期に形成される。この時期に発育不良や愛情不足であったりすると生涯を通じて病気がちになったり、成長した後でも体力や認識力の低下、情緒不安定を招く恐れがある。幼少期の体験不足や発育不良は発達過程において生物学的にも影響を与えると指摘し、胎児期と乳幼児期の健康を重視しています。

自治体における保健・公衆衛生行政は、472カ所の保健所と2456カ所の市区町村保健センター(2019年度当初 未設置市町村もある)を拠点に活動しています。保健所の業務の1つに感染症対策があり、梅毒・エイズの無料検査で、感染拡大、早期発見・早期治療を図っています。性感染症は母から胎児への垂直感染を起こしやすく、次世代の不健康要因になります。性感染症と同様に、妊娠中の薬物や飲酒、喫煙は胎児の健康に影響します。薬物や飲酒、喫煙、ギャンブルの依存症は、長期にわたり、本人だけでなく家族の不健康も引き起こします。

市区町村は年齢や健康状態を問わず、住民のほとんどの生活に関わります。母子保健では、妊娠届を受理し、母子健康手帳交付時の妊婦面接情報から健康支援、虐待予防の個別支援を始めています。それでも母子健康手帳なしの駆け込み出産や自力分娩は、新生児の命の把握ができない事例が生じています。

2016年の出生数は97万6978人、2017年度の乳幼児健診の受診率は、3~5カ月児健診95.5%、1歳6カ月児健診96.8%、3歳児健診95.2%(9)です。乳幼児健診(無料)はほぼ全員が受け、未受診児の所在、安否確認等を目的にした全数把握をしています。厚労省は妊産婦および乳幼児等が安心して健康な生活ができるように、切れ目のない育児支援を行う子育て世代包括センターの設置を市町村に義務付けています(10)。

予防接種で防げる感染症は防ぐことが健康づくりの基本です。感染すれば、医療費や治療時間などが必要になります。成人保健は、特定健診、特定保健指導、歯周病検診、胃・大腸・乳・子宮・肝炎ウイルス・前立腺などのがん検診、胸部レントゲン検診などで早期発見をし、不健康期間を短くするようにしています。

2014年の「国民健康・栄養調査」(11)での健診と所得の関連では、男性の所得600万円以上者の未受診率は16.1%、200万円未満42.9%でした。女性の600万円以上の未受診者は30.7%、200万円未満40.8%となっています。所得が低い世帯は穀類の摂取率が高く、野菜や果物の摂取率が低く、喫煙率は高い結果が出ています。このように所得格差が健康格差を引き起こしています。

不健康により収入が減る、収入が少ないから不健康になる。不健康と貧困は表裏一体の関係にあります。医療が必要なときに、健康保険証がない場合には、無料低額診療所や無料低額老健事業所が身近にあれば安心です。受診のための子ども医療費助成制度は、各自治体の条例で対象年齢が決まっているため、自治体は対象年齢の引き上げができます。命を衛る制度の活用を住民に周知するのも自治体です。

また、近年、増加している子ども食堂は、厚生労働者から子ども食堂の開設にあたり「保健所に相談すること」(12)とされています。保健所の支援があると安心です。放課後の学童クラブや居場所づくり、児童生徒の学習支援や食事確保は、切れ目ない横軸のライフサイクルと縦軸の日々の生活時間帯の支援です。2013年制定の子どもの貧困対策の推進に関する法律で、都道府県子どもの貧困対策計画、教育支援、生活支援、保護者の就労支援、経済的支援、調査研究を行うことになっています。虐待と貧困の世代間の負の連鎖を断ち切る取り組みを、保健・公衆衛生だけでなく自治体の保健・医療・福祉・他担当部署などが民間団体とも協働しながら重層的にしていきましょう。

(なみかわ きょうこ)

【引用文献】

(1)社会保障制度審議会「社会保障制度に関する勧告」昭和25年。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001otuv-att/2r9852000001otys.pdf

(2)社会保障の在り方に関する懇談会 今後の社会保障の在り方について 平成18年5月26日。

https://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/

(3)厚生労働省 平成24年版 厚生労働白書 ─社会保障を考える─。

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/12/index.html

(4)厚生労働省「非正規雇用」の現状と課題 厚労省非正規雇用000179034.pdf。

(5)厚生労働省 平成28年「国民生活基礎調査」。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/dl/03.pdf

(6)内閣府、総務省、厚生労働省「相対的貧困率等に関する調査分析結果について」平成27年。

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/soshiki/toukei/dl/tp151218-01_1.pdf

(7)厚生労働省「平成27年度 乳幼児栄養調査結果の概要」。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000134460.pdf

(8)WHO健康都市研究協力センター日本健康都市学会訳;「健康の社会的決定要因 確かな事実の探求 第二版」特定非営利活動法人 健康都市推進会議、東京、2004年、14頁。

http://www.tmd.ac.jp/med/hlth/whocc/pdf/solidfacts2nd.pdf

(9)厚生労働省「平成29年度 地域保健・健康推進事業報告」。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/c-hoken/17/dl/kekka1.pdf

(10)厚労省「子育て世代包括支援センター業務ガイドライン」2017年8月。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/kosodatesedaigaidorain.pdf

(11)厚生労働省「国民健康・栄養調査」平成26年。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106405.html

(12)厚生労働省「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について」(2018年通知)。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000213463.pdf

Q22 近年、自己責任が強調されています。生活保護において「自立」をどう捉えたらよいでしょうか?

A22

自己責任論の背景にあるもの

生活保護は憲法25条の生存権に基づいて、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障する制度です。しかし、経済的に困窮していても「生活保護は受けたくない」と考える人は少なくない実態があります。

その背景には自己責任論を促進・強化させる新自由主義的な価値観の浸透があると考えられます。新自由主義的統治とは、「市場の自由」を増大させるため、経済に直接かかわりのない者にまで市場・競争原理を適用し、広範な社会環境に積極的・大規模な介入を行うことにより、「すぐれて統治しやすい者」をつくる統治システムとされます(Foucault2004=2008:333)(1)。

市場原理の貢献という尺度で人間の価値を測る社会システムは、生活保護に“負の価値”、スティグマを付与し、「できる限り避けるべきもの」という価値規範を形成させます。その結果、貧困やさまざまな困難は自己責任と認識され、他者に向けて「苦しい」「助けて」と声を出すことも難しくさせていきます。

「自立」をどう捉えるか

「生活保護制度の在り方に関する専門委員会」『報告書』は、生活保護における自立を「利用者が心身共に健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと」と規定しました。「自立」を就労による経済的自立とする「就労自立」だけでなく、「日常生活自立」、「社会生活自立」という3つの自立を示しました。

ただし、こうした自立概念の拡大は、貧困状態にある人々はすべて何かの問題を抱え、自立支援を受ける必要のある者と捉える視座を一般化させ、その生の「管理」を正当化させる側面もあります。

貧困を自己責任とする価値規範が強い社会では、“できるだけ何にも頼らず、自力で稼いで生きていくこと”を「自立」とする価値観が一般化されています。こうした「自立」は“個人的・孤立的自立”とも呼ばれるものです(吉崎2017:191,194)(2)。

しかし、もともと人間は自分ひとりで完結して生きていくことはできず、相互に依存し合うことによってのみ生存がかなう、脆弱な存在です。歴史的にも相互に依存(ケア)する社会が人間本来の生のあり方です。資本主義の進展と市場原理に基づいた価値観が広がるなかで「依存」の地位は低下し、他者に頼らずに自力で稼いで生きるという価値観が力を持つように変質してきたといえます。

自力で稼いで生きていくという自立観のもとでの「自立支援」はすべての人の生存権を保障するよりも、人間を「投資に値する者」と「値しない者」に分け、相互依存的でない生へ導くことに価値をおいていることに留意する必要があります。

では、生活保護ケースワーカーが貧困状態にある人々を支援する意義はどこにあるでしょうか? それは自己責任論が浸透する社会で内面化しているスティグマを取り除き、生きるための選択肢を広げることにあります。貧困状態にある人々が権利として自らの生のあり方を選択・決定できるよう、「依存」可能な多様な選択肢(社会資源)を地域・社会につくっていくことに役割があります。

「依存」の選択肢を広げる支援は、“個人的・孤立的自立”とは異なる相互依存的な「ケアの共同化」を形成する基盤となります。

Q23 「貧困ビジネス」が問題になっています。生活保護利用者が地域で健康で文化的な生活を実現するためにどのような対応が必要でしょうか?

A23

国の「貧困ビジネス」対策

1990年代以降、首都圏を中心にホームレス状態の人々の居住の「受け皿」として「無料低額宿泊所」(無低)が急増し、そのなかに劣悪な生活環境(ベニヤ板の間仕切り、粗末な食事等)にもかかわらず、生活保護費の大半を利用料として徴収する悪質な施設の存在が指摘され、「無低」は「貧困ビジネス」の代名詞のようになりました。

生活保護は居宅保護を原則としていますが、自力で居宅の設定ができず、家族のケアも期待できない単身者の場合、居宅ではなく、施設にケアを委ねることが多いのが実態です。福祉事務所の人員体制、専門性の不足などと相まって、「無低」はケースワーカーの業務負担を軽減させる好都合なツールとして活用されてきた側面があります。

劣悪な生活環境や“無届け”で運営している「無低」の存在が指摘されるなか、国は「貧困ビジネス」対策として「無低」の規制強化を示しました。2018年に社会福祉法改正を行い、①事前届出制の導入、②ガイドライン(通知)で定めている設備・運営に関する最低基準について法定の最低基準を創設し、その基準を満たす「無低」を「社会福祉住居施設」と呼ぶこと、③最低基準を満たさない事業所に対する改善命令の創設などを示しました。

あわせて生活保護法を改正し、単独での居住が困難な生活保護受給者への日常生活上の支援を「良質なサービスの基準」を満たす「無低」で行うことを可能にしました。「社会福祉住居施設」のうち保護受給者に日常生活上の支援を行う「無低」の呼称を「日常生活支援住居施設」と定めました。

また、同法改正により、保護受給者を受け入れた「日常生活支援住居施設」の事業者に対し、委託事務費が交付されるようになりました。居住環境の基準に関しても、居室は原則として個室とし、一居室の面積は7.43平方メートル(四畳半)以上(地域の実情により4.95平方メートル以上)と定められました。

基準省令では「社会福祉住居施設」の契約期間は1年と限定され、更新の際に不当に長期の契約にならないようにすることを定めていますが、「日常生活支援住居施設」に関しては中長期間入居することも想定されており、入居期間は一律に限定しておらず、同施設への滞留化が懸念されます。居宅保護の原則をふまえ、すみやかに居宅保護への移行を検討する仕組みの設置が求められます。

地域で健康で文化的な生活を実現するために~行政の役割~

これまで住居喪失者に対する措置は、まず施設に入所し、生活訓練を受けて金銭・投薬管理など日常生活上の課題をクリアできた人は居宅保護へという「ステップアップ方式」が主流でした。そのため何らかの障害があり、施設の集団的規律への適応が難しい人は居宅生活への移行は困難になるという問題が生じています。

そうしたなか、従来は“居宅生活は困難”と判断されがちな人びとの支援のあり方として「ハウジングファースト」の実践が注目されます。この支援は欧米諸国を中心に広がっており、日本でも東京の民間団体を中心に取り組みが進められています。

「ハウジングファースト」では“住まいは基本的人権”という考えに立ち、行政のパターナリズム的な価値判断を排除し、安定して暮らせる住居を無条件に提供し、入居後の地域生活をサポートする体制を整備する支援が展開されています。そこでは当事者の自己選択・決定を待ちながら、地域生活を支えるに必要な社会資源・居場所等を開発し、当事者の選択肢を広げることを大切な理念としています(3)。

生活保護利用者が地域で健康で文化的な生活を実現するために、このような取り組みから謙虚に学び、従来の生活保護行政で慣習化されてきた自立支援観・人間観を問い直し、居宅保護と施設保護の境界線を引き直すことが行政の役割だと考えます。

(かみ よしふみ)

【注】

(1)Michel Foucault(2004=2008)慎改康之訳『生政治の誕生─コレージュ・ド・フランス講義1978-79』筑摩書房。

(2)吉崎祥司(2017)「自立・自律の再定義―社会的自由主義から社会権構想へ」竹内章郎・吉崎祥司著『社会権』大月書店

(3)「ハウジングファースト」の取り組みについては以下の書籍が詳しい。稲葉剛・小川芳範・森川すいめい編(2018)『ハウジングファースト』山吹書店

Q24 生活保護のケースワーカーになりました。不安です。どんな点に注意すればよいでしょうか?

A24 生活保護の地区担当員(ケースワーカー、以下CW)、あるいは保護係長(査察指導員、以下SV)の業務に戸惑っている方は多いと思います。CWやSVも、他の公務同様、憲法で求められている本来の仕事、住民に喜ばれる仕事をしていきたいですね。

生活保護は、最後のセーフティネット、最後の砦と呼ばれています。つまり、住民のいのち・暮らしを基盤として支える制度です。しかし、この重要なセーフティネットで、「水際作戦」という言葉に象徴される、本来利用できる制度が利用できない事態も起きています。違法・不適切な制度運用に対して、弁護士・司法書士などの法律家、支援団体が各地で奮闘している(しなければならない)という事実を、自治体労働者としても真摯に考えることが必要です。

生活保護に違法・不適切な運用がはびこる背景には、制度についての正しい理解がないままに、担当職員が業務に就かされているということがあります。全国的にみると、CWは社会福祉や対人援助についての十分な研修を受けることなく、平均3年程度で異動するなど経験年数が少なく、知識・経験が蓄積されにくい状況にあります。そのことで、生活保護制度の意義や、実施要領(国が示している実施手引き)も十分に理解できていないことも、しばしばあります。

そのため、担当職員にとって、働きづらく、働きがいの乏しい職場となりがちです。なにより深刻なのは、生活に困った住民にとってはそれが悲劇となり、いのちの問題ともなっていることです。

相談室を取調室にしない

生活保護バッシングに代表されるように、生活保護については否定的な空気・感情があります。生活が困窮した状況になった住民の多くは、不安な気持ちを抱えて、福祉事務所に相談に来ています。その不安な思い、果たして安心して暮らせるようになるのだろうかという思いを十分に理解することが、職員にとっても何よりの基本です。

たとえば相談に来られた方に、「これまで大変な生活でしたね」などという共感や思いやりの言葉を伝えていますか。その声かけが、今後の信頼関係にもつながるのです。担当職員にはそのつもりがなくても、住民から「追い返された」と受け取られるようなことは、あってはなりません。不愉快な思いをすると、「二度と相談には行かない!」ということにもなりかねません。

また、相談面接でしばしば、生まれてからの生活歴を事細かに聴き取ることがあります。しかし、信頼関係もまだできていない相談担当が、根ほり葉ほり聴き取ることで、まるで取り調べのように受け取られてしまう危険があります。ここ1~2年の生活ぶりと、現在の困窮状態を確認することで、生活保護の必要性は判断できます。詳しく生活歴を聴き取ること自体は、今後の支援を効果的にするためにも必要なことですが、それはCWが、信頼関係を築きつつ、ゆっくりと聴き取ってもよいのではないでしょうか。※1

生活困窮は人権の問題です。生活保護が最後のセーフティネットとして、目の前の人を救えないようであれば、それは憲法の理念とかけ離れています。行政には、今、目の前にいるひとりの市民を大事にすることが強く求められていることを、自覚したいものです。

※1 2020年4月7日に、厚生労働省社会・援護局保護課は「新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について」を事務連絡として自治体に向けて発出しました。その中で、「申請の意思がある方に対しては、生活保護の要否判定に直接必要な情報のみ聴取することとし、その他の保護の決定実施及び援助方針の策定に必要な情報については、後日電話等により聴取する等、面接時間が長時間にならないよう工夫されたい。」としています。これは感染防止という意味での扱いですが、申請に長時間を要するという運用は平時でも避けるべきです。また、それでも実務は可能だと考えています。

Q25 寄り添う支援と言われますが、よく分かりません。

A25 「CWにとっては担当する大勢のなかの1人にすぎない。でも利用者にとってはたった1人の担当者だ」。これは、ある利用者の言葉です。

2017年1月に「保護なめんな」ジャンパー事件が発覚した神奈川県小田原市。検証委員会で制度運用や職場体制などについて徹底的に論議したうえで、改善の方向性を打ち出し、着実に実践してきました。かつては、利用者が不正受給をしていないか、ということばかりに着目していた。それが今では、この利用者の生活を少しでも改善できないか、そのためにどのような制度・施策を活用できるだろうか、という支援の観点に変わったと言います。言葉を換えると、「寄り添う支援」をするようになっているのです。

具体例のひとつとして、生活保護の「不正受給」についての運用を改めたことが特筆されます。課税データと生活保護データとの食い違いがあれば基本的に不正受給とすべきと、厚労省はこれまで指導してきました。

しかし、制度に対する正確な理解ができていない利用者が収入申告をしなかった場合もあります。申告が漏れる背景には、悪意があるからというよりも、認識の違いだったり錯誤だったり、あるいは理解が足りていない場合も多いのです。それを「不正」とまでは言えないと、小田原市では、精神疾患や精神・知的障害をお持ちの人、また高齢者などは、基本的に不正受給とはせず、過払い金として返還を求めるという対応に変えています。※2

これまでの小田原市のさまざまな改善は、自治体職員の仕事ぶりも意識的に取り組むことで変えていけるという好例になります。小田原市の取り組みには、生活保護が本当の権利になるという「希望」があります。

※2 厚生労働省も2018 年4月から方針を変え、不正受給の意思の確認にあたって、世帯主及び世帯員の病状や家庭環境等を考慮することとしています。収入申告義務の理解が極めて困難であり、適正に収入申告が行われなかったことがやむを得ない場合には、不正受給とはせず、生活保護法第63 条に基づく費用返還として取り扱うことができます。

Q26 生活保護が裁判で争われることがありますが、意味があるのでしょうか?

A26 一般に、行政訴訟で原告が勝訴することはなかなかありません。しかし、生活保護に限ると、原告勝訴が3~4割程度もあります。これは、裁判所が違法・不適切だと判断せざるを得ないような法解釈・運用が実際にあることを意味しています。私たちは、その意味を真摯に考えるとともに、日常業務のなかでも、制度運用のあり方を考える必要があります。

最高裁まで争われた裁判のひとつに、学資保険収入認定事件(最高裁 2003年3月16日判決)があります。高校進学に備え、保護費を工面して保険料を払ってきた世帯に支払われた満期保険金を収入認定した事件です。

当時、高校の学費を生活保護では支給しておらず、自助努力で就学費用を賄う必要がありました。この世帯が学費等に充てる費用を自ら賄おうとした学資保険を、福祉事務所が収入として認定し、保護費を減額・停止したのです。

最高裁は、生活保護法の趣旨目的にかなった目的と態様で、保護費を原資として得た貯蓄等は、活用すべき「資産」にはあたらないと判断し、減額処分を違法と断じました(この判決が厚労省を動かし、ようやく高校等の学費が保護費から支給されることになりました)。

また、自動車の保有についても特筆すべき判例があります。自動車保有を認めた世帯でも、その使用は通院等の限られた目的にしか認めないと厚労省は頑なです。この点について、大阪地裁判決(2013年4月19日、確定判決)は、保有要件を満たしている自動車を、通院等だけでなく、日常の生活上の目的で使用することは、本人の自立助長および資産の活用という観点から当然に認められる、と判断しました。つまり、国の制度運用を厳しく批判したのです。

利用者のために制度の活用を考えていく、この姿勢に立つことが援助する喜びにつながり、働きがいがある職場づくりにもつながります。その意味でも、各地で争われている裁判には注目すべきでしょう。

生活保護制度は心理的なハードルが高い。だからこそ、行政側から手を差し伸べるような体制づくりを強化するとともに、制度の運用についても日々考えていくことが求められています。

(たがわ ひでのぶ)

Q27 地域福祉って?

A27 「地域福祉」という言葉がどんな意味を持つのかについては多様なとらえ方があります。我が国の実定法上に「地域福祉」という用語が登場したのは、2000年の社会福祉法の制定(社会福祉事業法の改正・改称)以降です。社会福祉法4条では、地域住民や福祉関係者が「福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように」地域福祉の推進に努めるものとされています。つまり、年をとっても障害を持っていても、生活に困窮したとしても、そうした人々が地域を構成するメンバーとして他の住民と同じように社会参加できるようにすることが地域福祉の目的だということです。これは特定の人々をさまざまな社会参加の機会から排除せず、地域や社会の一員として受け止めることを目指す「社会的包摂(social inclusion)」と呼ばれる考え方です。

また、研究者らによる議論を参照すると、わが国における地域福祉の概念は大きく2つの考え方から構成されていることがわかります。1つは「住み慣れた地域でその人らしく暮らし続けること、最期まで生ききることを支えるための取り組み(ケアやサービスとその供給システム)」という観点、もう1つは「地域で発生する福祉課題解決に向けた、住民の主体的・共同的な取り組み(社会福祉における住民自治)」という観点です。地域で発生するさまざまな福祉課題、福祉ニーズについて「地域のなかで解決する(care in the community)」という視点と、「地域住民の共同の力によって解決する(care by the community)」という視点。この2つが交差するところに、地域福祉の考えが成立しているといえます。

まず1つ目の視点について見てみましょう。かつて、日本に限らず、欧米諸国においても障害者や要介護高齢者などが、もともと暮らしていた家や地域から切り離されて遠くの施設に収容してケアを提供する(care out of the community)ことが福祉サービスの基本だった時代がありました。

しかし1950年代後半、デンマークの知的障害者の親たちが中心となって、障害があっても地域外の施設に収容するのではなく、地域で「普通の(nomal)暮らし」ができるようにすべきとする「ノーマライゼーション」の運動が起こりました。そしてその影響も受けながら、イギリスで住み慣れた地域におけるケアを基本とする「コミュニティケア」の考え方が発展してきます。

日本でも1970年代を前後してこの「コミュニティケア」の考え方が紹介されるようになり、80年代から90年代を通じて、「在宅福祉サービス」の制度化、法定化という形で政策的にも具体化していきました。90年代半ばからの、いわゆる「社会福祉基礎構造改革」のなかでも「施設から在宅へ」がスローガンの1つとされました。その後、地方自治体による福祉関連計画(老人保健福祉計画や障害福祉関連計画、子育て関連計画等)の策定や介護保険法の登場などによって国の社会福祉制度全体が「地域を基盤としたサービス」につくりかえられて現在に至っています。現在では、施設ケアにおいてもできるだけ「地域」や「在宅」に近い暮らしを実現しようとすることがスタンダードになっています。

一方で、制度的な福祉サービスやその供給システムが地域を基盤とするものに変化しただけでは「地域福祉」と呼ぶことはできません。地域福祉が地域福祉たるゆえん、そのもっとも重要な要素とされるのが「住民主体」あるいは「住民自治」です。これが前述した2つ目の視点、すなわち「地域住民の共同の力による福祉課題の解決(care by the community)」の考え方です。ここには地域住民が主体的に自分たちの地域の福祉課題(よわみ)と資源(つよみ)を学び、協議し、解決のため共同行動を通じて地域社会の在り方そのものを変革していくという地域福祉の「運動性・変革性」という側面も読みとることができます。地域福祉とは地域を基盤とした福祉関連サービスを整えていく、という意味を超えて、住民による主体的・共同的な地域づくり、あるいは地域変革の取り組みとして見たとき、その真の価値をとらえることができます。自治体の福祉部局においても、「地域福祉」を単に「地域におけるケアやサービス提供」としてのみとらえるのではなく、福祉課題を軸とした住民による自治的・主体的な「地域づくり」であるという点をおさえる必要があります。

いま、「地域共生社会の実現」という政策的なスローガンのもと自治体には「包括的支援体制の整備」「断らない相談窓口」といった新たな地域を基盤とした福祉サービスの提供体制の整備が求められています。こうした課題に取り組む際にも、福祉行政が本来の意味での「地域福祉」、すなわち住民の自治と共同を基盤とする地域づくりとして取り組むために何が必要かという視点を持つことが極めて重要なポイントとなります。

Q28 「自助・互助・共助・公助」って?

A28 地域福祉に関する議論において、よく持ち出されるのが「自助・互助・共助・公助」論です。多くの場合、なにか困ったことがあったときに適用される「援助主体の種別・順序」の意味で用いられます。「自助」は「自助努力」という言葉もある通り、「自分で何とかする」ことです。「互助」は家族や親族・あるいは地域社会といったインフォーマルな関係性を通じた「支え合い」や「助け合い」の意味で使われます。「共助」は「互助」と似ているので少しわかりにくいですが、近年の政府文書等では「介護保険等に代表される社会保険及びサービス」と説明されています。介護保険や健康保険に代表される社会保険は国民が保険料を拠出しあってリスクに備えるもので、広い意味での「助け合い」の仕組み(制度)ともいえます。特に2000年代半ば以降、こうした社会保険制度を通じた援助を「共助」と呼ぶことが多くなっています。最後の「公助」は公的な援助、具体的には生活保護に代表される税金を財源とした公的責任に基づく支援です。

最近は、地域福祉推進のキーワードとしてこの「自助・互助・共助・公助」が頻繁に用いられている状況があります。例えば高齢者介護については「要介護状態にならないよう、まずは自分で努力しましょう(自助)。自分でできないことがでてきたら、家族や隣人同士で助け合いましょう(互助)。家族や地域でも難しい専門的な援助が必要になってきたら介護保険サービスを使いましょう(共助)。これらの援助でも対応できない部分(例えば経済的困窮)があれば行政に相談しましょう(公助)」といった具合です。実際には「高齢者が増加する一方で、介護福祉財政は厳しくなっている。制度(公助)にも限界があるので、地域での支え合い(互助)」を強化していきましょう」というような使われ方をされていることが多いのではないでしょうか。要するに、「公助の限界⇒公助の補完としての互助の強化=地域福祉の推進」というストーリーです。

福祉行政や社会福祉協議会など地域福祉を推進する側にとってはとても便利な言葉なので、あまり深く考えずに使ってしまいがちですが、使用する際には十分な注意が必要です。

現在、「自助・互助・共助・公助」が、まるで対等な立場であるかのように並列的に使われることも多いですが、上でも述べた通りもともとは「自助⇒互助⇒共助⇒公助」という適用される援助の「順序」を表しています。これは小さな単位をより大きな単位が補完するという「補完性の原理」と呼ばれる考え方です。同時に、発生した問題のできるだけ近いところで解決が図られるべきという「近接性の原理」と呼ばれる支援原則が念頭に置かれています。いずれにしても適用の順序は「小さい単位からより大きい単位へ」という一方向が基本であり、「公助を互助が補完する」といった構図は本来はあり得ません。しかし日本では2000年代半ば以降、「自助・互助・共助・公助」があたかも相互補完関係にあるかのような説明がなされるようになり、その結果「公助の限界を互助が補完する」というもともとの基本原理を無視したロジックがまかり通ってしまう状況が生まれています。

また、政府文書のなかでの取り扱いをみると2000年代以前は、援助の種類は「自助・共助・公助」の3つで、「公助=社会保障」、「共助=地域の支え合い」、「自助=自助努力」という意味で用いられていました。それが、2000年代半ば以降になって「公助=生活保護、社会福祉」、「共助=社会保険」という「公助の切り分け」がなされ、いまの「自助・互助・共助・公助」という説明に変更されました(1)。ここで重要なことは、それまで「公助」とされてきたものの大部分が「共助(社会保険)」として切り出された結果、「自助・互助・共助・公助」論は、社会保障における公的責任の守備範囲を大幅に縮小させる論理に変質したということです。いくら社会保険が「共助」の仕組みだといっても、保険料や利用料だけで制度が成り立っているわけではなく、そこには税金が投入されています。「公助」の側面ももつ社会保険を「共助」として「公助」から切り離すことには相当の無理があるといえます。そこには「自助・互助・共助・公助」論を、公的責任の縮小とその補完・穴埋めとしての自助、互助、共助の強調というゆがんだ政策誘導の道具にしようとする思惑も透けて見えます。

住民主体の地域福祉活動を側面から支援することは行政の重要な役割ですが、自治体職員として、「自助・互助・共助・公助」論が内包するすり替えやごまかしの側面には十分自覚的であるべきでしょう。住民と共に地域福祉に取り組む際には、福祉行政としての使命と責任がどこにあるかをまずは問いなおすことがはじめの一歩です。社会構造の歪みによって「自助」「互助」「共助」が危機的な状況がもたらされている今、最後の砦としての「公助」の在り方こそが問われているのです。

(かんの みちお)

【注】

(1)里見賢治(2013)「厚生労働省の『自助・共助・公助』の特異な新解釈 : 問われる研究者の理論的・政策的感度」社会政策学会誌『社会政策』第5巻2号。

Q29 住民の悩み・暮らしの困難を、地域の活動につないでいくにはどうすればいいでしょうか?

A29 住民のつぶやきに耳を傾けて、受けとめ、声と当事者の組織化支援を 65歳以上の1人暮らし・高齢者世帯対象に行なわれている会食会で、参加していた女性が、私につぶやきました。「部屋の模様替えをしようと洗濯機・冷蔵庫を移動しようとしたけど、1人ではできなくて」「引越センターに頼んだら1万2000円も取られちゃった」と。

65歳以上の1人暮らし・高齢者世帯対象に行なわれている会食会で、参加していた女性が、私につぶやきました。「部屋の模様替えをしようと洗濯機・冷蔵庫を移動しようとしたけど、1人ではできなくて」「引越センターに頼んだら1万2000円も取られちゃった」と。

地域福祉施設職員として他地域での住民の助け合い活動に30年余関わっていた私は、地元地域に活動を組織したいと思いながら、地元故の難しさを感じていました。地域の中には、「出る杭は打たれる」「言い出しっぺが責任を取る」「余計なことはするな」風の微妙な人間関係(地域生活関係)があります。それに巻き込まれる勇気はありませんでした。

地域リーダーが、リーダーシップを以て動き出すときでも、それに共感し、行動を共にする力(人々)を組織していくのは、地域生活関係(地域でどのような組織に関わり、近所付き合いをしているかで作られている人間関係)や地域活動の到達レベルが映し出されてきます。

彼女のつぶやきを地域はどう受け止めるのか。町内会役員会で伝えてみることにしました。その前に町内会の数人に話して反応を確かめながら。

「そんなことは町内会で何とかならないのかねえ」が大方の受け止めであることが見えてきました。それまでの町内会活動がそれなりに評価されていて、「町内会で何とかしようよ」という声になっていきそうに思われました。

「困ったときのお手伝い活動」の趣旨を記し、手伝いスタッフ募集の回覧を作成。役員が個々に町内会員へ声がけもあって10数人の手伝いスタッフが応じ、“助け合いネット”がスタートしました。 家周り・庭の片付け・剪定、草刈り、室内電球交換、病院付き添い、資源ごみ回収時の重い物の運び出しなど年間10件ほどの依頼があります。決して多くはありません。積雪の朝、1人暮らし高齢者の家前の雪かきに汗をかくこともありました。その光景はまちの安心の景色になっています。

家周り・庭の片付け・剪定、草刈り、室内電球交換、病院付き添い、資源ごみ回収時の重い物の運び出しなど年間10件ほどの依頼があります。決して多くはありません。積雪の朝、1人暮らし高齢者の家前の雪かきに汗をかくこともありました。その光景はまちの安心の景色になっています。

日常の暮らしの大変さや戸惑いなどを気兼ねなくつぶやくことができ、そのつぶやきを聴くことができる地域でありたいと思います。そのつぶやきに耳を傾け、聴き取ることができる距離に公的な支援機関があること、その声を組織して地域にアクションを起こす住民を支援できる日常の距離に公的機関支援があればと思います。

Q30 地域住民による見守り活動をどう進めたらいいでしょうか?

A30 「他人事ではない」思いを積み重ねて、「波紋」が届く(生活圏)を意識して

“助け合いネット”活動が動き出して4年目、孤独死が半年間に2件発生しました。「亡くなっていたのは○○さんだって」に始まって、さまざまなうわさ、憶測が飛び交い広がっていくのが地域であり、話は膨らみ、亡くなった方に対してネガティブな声も聞かれています。

折しも、町内会長が、高齢者支援モデル活動募集の情報を聞きつけ、「これを利用して何かできないか」と話を持ち込んできたのです。各地で先行して行われている活動を参考に、高齢者の「暮らしの安心」だけでなく、地域活性化にもつながることを意識しながら、町内会役員会に提案し、話し合いを積み重ねていきました。 町内会会員への説明会3回、見守り訪問希望アンケートを全世帯に実施、民生委員が行っている「見守り対象」の状況確認を行いました。アンケートは、世帯の家族状況、通院、福祉施設利用、緊急時連絡先などの記入を「差し支えない範囲で」と断りながら行いました。会員世帯9割から回答が寄せられました。準備期間4カ月を経て、毎月10日と25日、役員・民生委員、ボランティアによる訪問活動がスタートしました。

町内会会員への説明会3回、見守り訪問希望アンケートを全世帯に実施、民生委員が行っている「見守り対象」の状況確認を行いました。アンケートは、世帯の家族状況、通院、福祉施設利用、緊急時連絡先などの記入を「差し支えない範囲で」と断りながら行いました。会員世帯9割から回答が寄せられました。準備期間4カ月を経て、毎月10日と25日、役員・民生委員、ボランティアによる訪問活動がスタートしました。

これまでの6年間に、アパート隣室の「助けて!」の声を聞いて、町内会役員に連絡して、救急車要請・入院、介護施設入所に至った女性。「町内会で俺の葬儀をやってくれ」と言い残して、肺がんで逝った1人暮らし男性。町内会未加入の1人暮らしの男性が見守り活動の様子を見て「私も町内会に入れて」と加入。もちつき会・お祭りに差し入れを届けてくれる女性。「遠方の娘夫婦が、同居しようと部屋を準備して呼んでくれているけど、私はまちのつながりがあるここにいたいの」と話してくださる1人暮らし女性などがありました。見守り活動を通して、地域の福祉力・理解の輪が再構成されているように感じています。

昨年、自宅で亡くなって発見されるということが2件起こってしまいました。93歳男性は、前日に見守り訪問があり、立ち話を交わしています。夕方ホームヘルパーの訪問を受け、夕食を作ってもらっています。翌朝、再びヘルパーが訪問したときに、寝床で亡くなっていました。

89歳女性は、昼前に友人が訪ねたところ留守の様子で、再び夕方に訪ねても応答がなく、見守り訪問に関わる役員に声をかけてくださいました。訪問すると、エアコン室外機が作動しており、朝刊紙と配達された乳飲料が玄関に残っています。提出されていた家庭状況表を手がかりに孫に連絡、孫が来て、室内に入ると浴室前で倒れて亡くなられていました。

出来事の始終は、遺族の了解を受けて、町内会役員会・広報紙で知らされました。「見守り訪問をしていたのに残念だ」の声の一方で、「最後まで地域の中で暮らすことができてうらやましい」「私もあんなふうに逝きたい」(“ピンピンコロリ”と忘れられることなく近所から気にかけられて発見されたことを指しています))という声も少なからず聞こえてきました。こうした思いを地域の中で共有している実感が、この活動を支えているように思われる場面でした。

日常生活の不安、心配、暮らしの危機を、自分事として受けとめ、共有できる地理的な広さ(生活圏)を意識した取り組みが求められているように思われます。機械的な行政区、中学校区などという区割りでなく、住民自身が感じている生活圏=広さであることが重要です。

Q31 専門職員は、地域にどう関わっていけばいいのでしょうか?

A31 地域の「偏見・無視・差別・排除」を超えて、住民の持っている地域の関係を支える視点で

隣人として住んでいるから見える(見えてしまう)隣人の姿があります。「あの人はつき合いが悪い」「あいさつもしない」「誘っても町内会に入らない」。こうした姿は、地域全体を包み込む支え合い活動の「気持ちの壁」となっています。「趣旨は分かるけど、そこまでなぜやらなければいけないの⁉」と。

近くに住んでいるが故に、日常のトラブルは避けたい、つき合いを避けているということがあります。隣人として住んでいるが故に見えて気になっているのだけど、関わることができない。こうしたときに、地域に関わる専門職が住民のパートナーとなっていてくれたなら、と思います。

地域にとって「困った」人は、実は「困っている人」といわれます。「困った人」が見えていても「関わりたくない」=無視は、「困っている」日常の姿が見えていない偏見が先行しているように思います。事実が見えない「偏見」から、「関わりたくない」無視に、そして「自分とは違う」差別に至り、ついには「ここにいないで」排除という“回路”は、地域でしばしば見られていることのように思います。これを乗り越えるのは、地域住民だけの間では、たいへん困難である、というのが実感です。

こうした状況に、専門的観点からの関わり・支援の必要を感じています。見守り訪問活動で、公的機関の職員が同行して下さるとき、見守り活動をされている役員の方々には安心感が見られます。“気にかけている”“心配している“地域住民と、「困っている」けど地域とは関わりたくない住民の間に、専門職の目線からの“寄り添う”言葉は、双方に安心感と距離を近づける効果を感じています。

Q32 地域活動で「個人情報法が壁になっている」と聞くことがあります。どういう対処法があるのでしょうか?

A32 事実を正しく地域と共有し、理解と行動を共に

住民が地域福祉活動に取り組むときに「個人情報(保護法)」が大きく壁となることをしばしば経験します。災害時の避難困難者の名簿が、行政機関から民生委員に提供されていますが、該当者の周辺にそのことは伝えられていないのが一般的のようです。

地域住民・隣人には、彼らの日常の暮らしの様子から、災害時に援助が必要であろうことは想像できます。しかし、どういう援助が必要なのか、と具体的になると、該当者の状況は「個人情報だから」として伝えられないのです。

認知症のSさん90歳は、近所に住む1人娘の援助を受けて、デイサービス、地域サロンを利用してアパートで1人暮らしをしています。ある朝、娘さんが部屋を訪問すると、Sさんの姿が見えなくなっていました。周辺を探したところ、以前住んでいたアパート(すでに取り壊されていた)近くまで迷って行ってしまったのでした。「これではもう1人でおいておけない」と娘さんが不安を話されました。

「認知症が始まっていること」「1人で出歩かせるのが心配」などを町内会役員会で伝えて、「何かあったときには声をかけてもらうように伝えてもいいか」と娘さんに声をかけました。了解を得て、町内会役員会で伝えると、「そうなの」「そんなことなら大丈夫よ」と声が返ってきたのでした。

現在は、Sさんはさらに認知症が進み、娘さんが夜も付き添い、朝夕には散歩に歩いています。すれ違うご近所の方が「大丈夫?」「顔色いいね」と声をかけ、親娘を見守っているのです。

個人情報・プライバシーの間にある境界線は、地域の関係づくりを通じて動き、それによって地域生活関係が再構成されていくのではないでしょうか。

「噂の木 根も葉もないのに よく育つ」と言われます。公的機関・専門職員などから正確な事実に基づく情報提供や助言が、住民自身の学習の場となり、解決への協働の手がかりとなっていくように思います。

Q33 地域福祉(活動)にとって「自助・互助・共助・公助」は、具体的にどういうことになるのでしょうか?

A33 住民が安心して地域福祉活動「共助・公助」の前提としての公的支援、環境作り

地域の暮らしは、日々の繰り返しの連続であります。その連続性を確保しながら、住民の地域福祉活動は広がっています。「自助・互助・共助・公助」といわれても、遠い出来事・言葉遊びのようにも聞こえてくるのです。

見守り訪問活動では、地域見守りセンター地区担当保健師、地域包括センター職員、警察、消防など公的機関が同行してくださることがあります。その日には、見守り訪問のメンバーに小さな安心感を見て取ることができるのです。訪問先の方々の話=「つぶやき」を一緒に聴き取ってもらえる安心感です。

「自助」でできないことを「共助」で、「共助」でできないことを「公助」でという図式が聞こえています。「自助」でできないことを「共助」で、「共助」でできないことを「公助」ではなく、住民が安心して「自助」「共助」の活動、地域福祉活動・地域の福祉力を高める活動ができるように「公助」が整えられなければなりません。

共に地域の中のつぶやきに耳を傾けるところからこそ、行政と住民の協働によるまちづくりが進むのではないでしょうか。

(まきおか ひでお)