自治体職員の働き方

Q1 以前からあった勤務評定制度と、人事評価制度とは違うものですか? なぜ法律を改定して人事評価制度を入れたのでしょうか?

A1 2014年に地方公務員法が改正されて人事評価制度の活用が義務付けられました。それは2016年から施行されたので、今年で丸4年経過したことになります。数え方にもよりますが、現在、全国で地方自治体は1794団体あり、いちばん大きな東京都の職員は約1万4000人、人口が最も少ない高知県大川村(2018年、400人)の職員は19人、この規模も風土も違うすべての地方自治体に人事評価制度の導入と活用が一律に義務付けられることになったわけです。

質問のように改正前にも「勤務成績の評定」がありました。「任命権者は、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置を講じなければならない」がそれです(旧法第40条)。勤務評定の結果に応じた「措置」を義務付けていたわけです。名称は違っていますが、「勤務成績の評定」も「人事評価」も、職員一人ひとりの働きぶりの評定(評価)であるわけですから、本質的に異なるものではまったくありません。職員の「働きぶり」に応じて任用し、「働きぶり」に応じて給与を決めるわけですから、結局は同じことです。また、考えようによっては、「働きぶり」で処遇するのはごく当たり前のことであって、ここで改めて問題にする必要などないではないか、そう思うかもしれません。しかし、ことは単純ではありません。政府には「勤務評定」をあえて「人事評価」に名称変更してまで法律を変える必要(ねらい)があったのです。この点の理解が重要なポイントです。

1980年代以降、市場競争を活性化すれば経済は発展するという考え方から、競争を阻害する規制や構造をなくして、低コストと高能率で互いに競わせようという政策がとられるようになりました。「官から民へ」「聖域なき構造改革」のスローガンで「規制緩和」・「構造改革」の政策が進められたのです。大型スーパーが全国いたるところにできて、駅前の商店街がシャッター通りとなったのもこういう背景がありました。

民間企業の人事と労働の分野では、それまで禁じられていた派遣労働の解禁(1986年)、裁量労働制の導入(1987年)を皮切りに、次々と労働法制の規制緩和(当時、労働ビッグバンと呼ばれていました)が進められ、非正規雇用の積極的な採用、成果業績主義人事の進展など、もっぱら低コストと効率性をねらった人事戦略が採られてきました。

公務員への人事評価の義務付けもまたこの流れに沿うものでした。それはまず2001年に閣議決定された「公務員制度改革大綱」で「能力を基礎とした新任用制度の確立」と「能力・職責・業績を反映した新給与制度の確立」を高々と掲げたことから始まりました。以前からあった「勤務成績の評定」は、時代が大きく変化したのに「半世紀以上も前に作られた制度を踏襲している」から、「制度疲労を起こしている」とされ、「人事評価」を全面に押し出し、「コスト」と「効率性」を重視した制度に「改革」していかなければならないとされるようになったのです。

これがコストと効率性重視の「新しい公務員制度」として、法律を変えてまで人事評価制度を義務付ける根拠です。要するに、公務の分野にも民間企業と同じような原理で職員管理を徹底しようとしたのです。改定された地公法では、任命権者が指示した業務を全職員に効率よく遂行させ、その遂行度で処遇していくことが規定され、人事評価制度はその不可欠な道具として位置付けられているのです。

このことを確実にするために、これまであった「職階制」を廃止したことにも注目する必要があります。というよりはこの「職階制」が規定されていた第23条そのものを人事評価にそっくり入れ替えたのです。なぜ「職階制」は廃止されなければならなかったのでしょう。端的にいえば、職階制が人事評価制度と矛盾するからです。職階制では「同一の内容の雇用条件を有する同一の職級に属する職については、同一の資格要件を必要とするとともに、当該職に就いている者に対しては、同一の幅の給料が支給されるように、職員の職の分類整理がなされなければならない」のです(旧法第23条5項)。つまり同じ仕事に就いている者は同じ賃金でなければならないわけで、人事評価導入でめざしているものとは明らかに異なります。同じ仕事に就いていても人事評価の点数で処遇に格差をつけていくためには職階制は邪魔になります。この「職階制の廃止」にこそ、今回の地公法の改定の本質の一面が象徴されているといえましょう。

こうして「任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする」、そして「人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない」として人事評価の活用が法的に義務付けられることになったのです(地公法23条の2、3)。政府・総務省の委員会の調べでは、2018年時点で、全国の単純平均でみると、昇給への活用は43.8%の自治体が、勤勉手当へは48.3%、昇任・昇格へは37.9%、分限への活用は10.7%の活用割合でした。いずれも都道府県レベルではきわめて高く、市区町村レベルでは低く、大きな違いがあります。

Q2 地方公務員に人事評価制度を導入すること、つまり「働きぶり」を評価することにどんな問題があるのですか?

A2 人事評価とは雇主が労働者(従業員)の「働きぶり」を評価することです。雇主が働きぶりをみるのは当然ではないかと思うかもしれませんが、使い方によっては、上から有無を言わせず労働者を支配し、雇主(首長)の都合で冷遇し、職員間の差別をもたらす道具にもなります。まさに「劇薬」なのです。誤った使い方が許されないのは当然ですが、それだけに人事評価のありようは重要な問題です。Q1の最後に触れた活用率について、分限処分への活用割合は、都道府県レベルで51.1%、市区町村レベルではわずか9.1%にすぎませんでした。その理由に「評価の公平性を担保できない」「評価者によって評価結果にバラツキがある」などがあげられています。

ここに人事評価の問題性が凝縮されています。つまり人事評価は、評価が公平・公正(equity & fairness)でなければなりませんし、何よりも本人の納得が得られるような客観性と説得性があることが必須条件なのです。

人が人を評価することは慎重であるべきなのですが、こともあろうに改定・地公法は「人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、任命権者が定める」(第23条の2の第2項)としているのです。法律は任命権者に全権を与えてしまったのです。このままでは支配と差別の道具になりかねません。こうした弊害は除去される必要があります。どうすべきでしょうか。まずは、組合と職員一人ひとりが人事評価のあり方と使い方について、以下のようなポイントからの監視の目を光らせることが必要です。

第1に、何のために人事評価を導入するのか、この導入目的について点検すべきです。法律上は「任用、給与、分限」への活用に義務付けられたのですが、処遇への反映だけではなく、むしろ「全体の奉仕者」としてまっとうに働くことを推奨し、人材の育成と能力開発等を目的の中心にすべきです。実は、多くの自治体でもこうした目的を掲げていますが、それを建前ではなく実体化させるために、それに見合った人事評価制度であるのかどうかを点検すべきです。例えば、人事評価には絶対評価と相対評価がありますが、序列化・ランク付けのための相対評価では人材育成や能力開発にはなりません。それぞれの職員の優れているところを高く評価し、弱いところを改善させていくためには、絶対評価が不可欠です。たとえ昇給や昇格の資料に使う場合も、この絶対評価の意義を損なうやり方ではない方法が考えられるべきです。

第2に、何を評価するのかという「評価項目」の問題です。法律上は、「発揮した能力及び挙げた業績」を評価するとされていますが、「能力」と「実績」の定義がないのです。定義付けしないまま、ここでもまた「任命権者が定めるもの」としているのです(第15条の2)。具体的な内容が規定されないまま、ただ任命権者が決めるというのでは、拡大解釈されてしまう危険性があります。例えば、本来は任意なはずのボランティア活動への参加の程度を人事評価項目に加えるのは、明らかに逸脱しています。実際には、「能力」の中身を「倫理」「知識・技術」「コミュニケーション」「業務遂行」などに細分化し、「業績」には「目標管理制度」を使っているところが多いようです。しかしこれでもなお抽象的で、拡大解釈と主観が入り込む余地があります。それを回避するためには、担当している職務に直接関係したものに限定し、具体的・例示的な形にするべきです。この原点に立ち返って見直す必要があります。

人事評価に関連してこれまであまり重視されてこなかったのですが、経験要素も重視すべきです。とくに地方公務員の仕事は地域と住民の事情を知らずして遂行できないものが多いはずです。一定の経験がなければ能力も業績も生まれません。その意味では、評価の1つの要素として経験要素を組み込んでいく必要があります。組み込み方は職種や地域によって多様でしょうが、ぜひとも検討すべき課題です。

第3に、評価方法の問題がもっとも重要です。そもそも人が人を評価するわけですから、そこに主観性や恣意性が入り込むのは、避けられません。評価手法をいかに工夫しても、それだけでは公正で客観的な評価の保証はありません。それではどうすべきでしょうか。

多くの自治体では、それぞれの評価項目について5段階で評価をする「評語付与方式」や、それぞれの項目ごとに点数を付ける「数値化方式」が使われているかと思います。いずれの場合でも、それぞれに評価づけた根拠が明示される必要があります。評価結果だけでなく、根拠と評価過程の情報開示のルール化が不可欠です。しばしば「希望者のみに開示」となっているところがみられますが、評価の主観性と恣意性を排除するためには全員に全面開示が原則となるべきでしょう。評価の密室化を排除することなしに公平・公正な評価は困難だからです。また「記述方式」といって、ランク化や点数化ではなく、それぞれの評価項目についての評価者の所見を書くやり方もあります。「長所を伸ばし、短所を改善させる」ことに有効な方法とされており、ぜひとも採用を検討すべきです。

また絶対評価を原則とすべきだと既述しましたが、その結果をさらにランク付けして相対化しているところがほとんどです。その際に、ランクの分布率の点検が重要です。特に下位の分布率を極少化させることが必要です。

その他、目標管理制度の運用のルール、面接制度を密室化させない規則やルール、評価者の訓練・研修の強化、相対評価の矛盾を修正するためのルール、細かくなりますが、これら1つ1つについて点検し、不合理なルールは修正させていく必要があります。特に密室での面談はハラスメントの温床になりかねません。そういう視点からの点検も求められます。

第4には苦情処理と救済制度です。人が人を評価することは、ともすればそれぞれの生き方を軽んじ、働く権利や人格までを否定し、ハラスメントの危険性もあります。つまり人事評価は人権侵害の可能性があるわけです。評価する側はこのことを自覚すべきです。

この人権という視点からは、評価結果についての異議申立制度(苦情処理制度)と救済機関があるのかどうか、それが機能しているのかどうかの点検が不可欠です。また制度があっても機能していないのであれば、機能するような仕組みが必要です。そもそも評価される側の納得性を得るためには、評価される側が評価に対して意見表明ができること、また納得できない評価に対してはためらうことなく修正要請ができることが必要です。そのための利便性のある制度が用意されていなければなりません。査定される側の権利が十分に保障されてはじめて「公正で客観的な」評価が可能なのです。また異議申し立てと救済機関に組合役員や同僚の同席の権利を保障させることも肝要です。また、最終段階としては、内部で処理するのではなく、行政から独立した第三者機関が考えられるべきでしょう。

以上、現存の人事評価制度の点検を4つの面から述べてきました。職員が「全体の奉仕者」としてまっとうに働き、まっとうな評価を得ることは、個々の職員のモチベーションアップの前提条件ですから、職員自身にとってだけでなく、公的サービスを受ける住民にとっても必要なことです。

最後に1つだけ付言します。人事評価は自治体当局による一人ひとりの職員の「働きぶり」の評価です。しかし自治体職員の仕事のほとんどは個人ではなく集団で担っているはずです。ですから、個人ではなくグループ評価、グループなど集団単位で評価することも必要なのではないかという意見も出てくるかと思います。グループとしての「能力」向上は、「全体の奉仕者」として住民サービスの質的向上を念頭におけば、それはそれできわめて重要なことかと思います。しかし、さしあたっての人事評価制度の問題を超える課題ですから、今後の検討課題としましょう。

Q3 人事評価の結果を、毎月の賃金や一時金に反映させる自治体が広がっていますが、人事評価と賃金をリンクさせることについて、どう考えたらいいのでしょうか?

A3 人事評価は当初、上司が働く職員との意思疎通をするための手段として導入されました。つまりコミュニケーションを円滑にするためです。しかし、その後、国や自治体は公務員改革の一環として利用するようになり、総務省はこれを人件費削減の手段として活用するようになりました。しかも法律で給与等に活用することを義務付けたのです(地公法23条の2)。この背景には民間の大企業の「能力・業績主義賃金」化があります。つまり賃金の引き上げをおさえるために、個々の職員の働きぶりを評価し、格差をつけることによって、人件費を抑制する方式です。そのため、人事評価の結果は必然的に昇給や一時金(賞与)と関連づけられたのです。

ここで重要なのは民間と公務の組織の性格の違いです。民間企業の目的は売り上げや利潤の増加であり、それが企業の成長や株式相場に反映します。

公務の場合は利潤原理ではありません。国や自治体では公務員は「全体の奉仕者」であり、自治体では職員は「住民サービス」の担い手なのです。この組織原理の違いは決定的です。それにもかかわらず、公共部門も企業と同様とみなし「コスト」「効率化」の原理で運用する動きが広まり(「新自由主義改革」)、その政策の一環として人事評価制度を導入し、活用することを法律で義務付けたのです。

このように、「コスト」と「効率性」の原理で一人ひとりを評価し、それを基準に給与を決めることになったのです。総務省におかれた委員会の調べでは、2018年の一般職員でみると、都道府県で昇給には97.9%、勤勉手当にも97.9%が人事評価を活用しており、同じく政令指定都市では昇給と勤勉手当ともにすべての自治体が活用しています。一方、市区町村レベルでは、昇給への活用は41.7%、勤勉手当へは46.4%の活用率でした。市区町村レベルでは半数を切る活用ですが、委員会は「評価結果を給与等に活用せずに、勤勉手当・昇給の一律支給を行うこと等は違法と判断される可能性が相当程度ある」と脅しともとれる発言までしています。法律は「活用」を義務付けてはいますが、どのように活用するのかまで規定しているわけではありません。ましてや、Q2で述べたように、曖昧な基準で一方的に決められる評価で昇給、一時金の額になるのですから、自治体の職員とその労働組合は座視できないし、してはならないのです。「全体の奉仕者」にふさわしい「反映」のやり方を考えていく必要があります。

そこで、以下では対応のポイントを絞ってみましょう。

第1は、昇給については、公務員には人事院が示す俸給表があります。いかに能力や業績を上げた職員でもこの俸給表を無視して昇給できません。公務職場は通常チームワークで作業しています。人事異動も活発で、異動の結果、従来の職場ではベテランでも新職場では新人というケースもあります。そういう現状で、特定の人が2段階、3段階を跳び超えて昇給すればどうなるか。ほかの職員は面白くないでしょう。チームワークも破壊されます。優遇するには別途明確で客観的な、誰でも認める基準が必要です。ところが、上司の主観的判断でそれが行われれば、「あの上司には評価されたくない」となるでしょう。ここから、評価者訓練の充実、部下が上司を評価する「360度評価」などが対案として登場します。

第2は、より直近の一時金に反映する業績評価ですが、これにも明確な客観的基準はありません。昇給ほど影響がないためか、一部の職員の人は勤勉手当以外に期末手当があり、賞与自体は大きく変わらないから、と軽視しているかもしれません。

ちなみに現時点(2020年)では一時金合計年4.5カ月(うち期末手当年2.6カ月。勤勉手当年1.9カ月)です。過去を見ますと、2006年一時金合計4.45カ月、勤勉手当(1.45カ月)32.58%、2013年年間3.95カ月中、勤勉手当(1.35カ月)34.18%、2020年では4.5カ月中1.9カ月、比率は42.22%です。総務省は一時金におけるこの勤勉手当部分を拡大させています。このように人事評価の影響がじわじわ浸透していることに留意し、警戒することが必要です。

第3は、昇給、一時金における目標管理の在り方です。現在、多くの自治体で自己申告制度の導入、これにもとづく上司との面談が行われています。

その面談の際の半期や1年間の目標設定はあくまで職員への動機づけに限定すべきです。民間で成果主義賃金が横行しているとき、この目標は達成すべき目標、つまりノルマのように扱われ、結局それは失敗しました。数字の達成が独り歩きすることなく、あくまでも職員の内発的自発性に依拠し、達成できなくても、それに向けた一連の努力、プロセスを評価すべきです。

第4は、人事評価の賃金への配分における分布率の問題です。以上から昇給も一時金も上位にある「特に優秀」「優秀」の分布率は大きくすることはできません。また、下位区分は、例えば、無断欠勤、遅刻が多いとか、自治体職員にあるまじき行動をしたとか、よほどのことがないかぎりここに落とすことは許されません。職員は皆まじめに仕事を行っており、同僚が見てもおかしい分布率は直ちに是正すべきです。この点は大阪府の事例が参考になります。首長の一方的判断で下位区分に落とされ、生涯賃金が同期と大きな格差がつき、しかも分限など身分に波及させるなどは人事評価制度をもてあそぶ措置です。しかもそれを条例化するなどはもってのほかです。条例の改廃は議会の賛否を必要とします。人事評価の分布率は当該自治体の内部のみ有効なものであること、このことは常識です。

第5は、これまで見てきたように、人事評価の結果と給与への反映のさせ方は一律に法定化されているわけではないのですから、まっとうに働いている職員に合理性のない不利益を被らせて意欲を低下させることのないような公平・公正な反映の方法を確立すべきです。例えば、そのための方法として、評価結果に反映させる予算配分を可能な限り少なくさせること、すべてのランクに最低昇給を保障させること、ランク別の給与の幅を小さくして賃金格差を縮小させることなど、可能な手立てを講ずるべきでしょう。

第6は、評価基準に属人的、主観的要素を排除しつつ、職員本来の仕事要素を重視しつつも、経験要素も重視すべきです。経験要素はある範囲では加齢の要素(年齢、勤続)を含みます。

成果主義では年齢や勤続要素をできるだけなくす方向ですが、とくに公務の仕事はこの要素も否定できません。とりわけ正規職員は雇用の維持が前提となっているなかで、一定の経験がなければ能力も業績も生まれません。経験主義はいけませんが、経験を否定できません。

最後に、賃金とのリンクは、本来労働組合の交渉の範囲です。労使交渉は賃金水準だけでなく、賃金の決め方(賃金体系)にも当てはまります。人事評価制度はさまざまな枠組みがありますが、賃金リンクとなれば簡単にいえば賃金の決め方なのです。ですから、労働組合が必ずコミットし、制度の仕組みや実際の運営が差別なしに公正に行われているか、情報は一般の組合員に公開されているか、不利益を被った職員への救済措置は具備しているかなど、職員、組合員に納得されるものでなければなりません。これらについて、当局と話し合い、団体交渉を担うのは労働組合をおいてほかにありません。

Q4 自治体の職場では長時間労働と健康破壊が深刻です。なぜこのような問題が起こっているのでしょうか?

A4 自治体職員の役割は、「儲かる・儲からない」という枠組みで提供すべきサービスを決定するのではなく、当該地域に暮らす人々に密着した行政サービスを提供することを通じて快適な生活の実現を支えることにあります。この役割を果たすために、自治体職員は、技術職として水道や土木・河川管理のみならず医療・福祉・保育等の分野で専門的な知見を活かす仕事や、行政職として県庁や市役所で行政サービスやまちづくり・地元産業の育成や労働条件の整った雇用機会の創出といった仕事に、日々熱意をもって取り組んでいるのです。平時は言うに及ばず、大地震や豪雨災害といった非常時にも、地域住民の安心と安全を確保するために自治体職員は奮闘しています。

しかし、自治体職員の働く環境は、年々厳しさを増してきています。地方自治体が担う業務が増加の一途をたどっているにもかかわらず、長期不況や人口の減少による税収低迷の一方で、拡大した公共事業や社会保障費負担の増加に対応する一策として、行政改革による自治体職員の定数削減や退職者不補充が実施された結果、地方公務員の数は抑制される傾向にあります。総務省が実施した「平成30年地方公共団体定員管理調査結果の概要」によれば、2018年4月1日現在の地方公共団体の総職員数は、ピークである1996年(328万2492人)から、273万6860人に減少しています。また、「共稼ぎ」世帯の増加や、育児・介護等の家庭責任と仕事との両立の実現も求められるようになってきています。

このような状況下、多くの地方自治体は、主として次の方策によって苦境を乗り切ろうとしてきました。第一に、これまで自治体が担ってきた業務を民間に委ねることによって。第二に、各人の1時間当たりの仕事の密度を上げることによって。第三に、正規職員の恒常的な長時間労働によって。第四に、多くの非正規職員を雇用することによって。

これらの方策は、一見うまくいっているように見えるかもしれません。例えば、民間の力を活かすことは、これまでの公務労働のあり方に新たな風を呼び込む一面もあります。しかし、自治体職員と地域住民との直接の交流の機会を減らすことで、行政サービスへの期待やニーズを汲み取れなくなったり、蓄積してきた経験や情報の継承を途切れさせてしまったりする恐れもはらんでいるのです。

また、いたずらに仕事の密度を上げたり、恒常的な長時間労働によって事態を打開しようとすれば、職員の心身の余裕を失わせ、必要な情報の共有や検討課題への取り組みに支障をきたしたり、緊急事態に対応する余力を削ってしまったりすることにもつながりかねません。住民のプライバシーにかかわる事項を取り扱う業務のような、正規職員のみが扱える業務についての負担も、非正規職員を増員することで必ずしも軽減・解消されるものではありません。

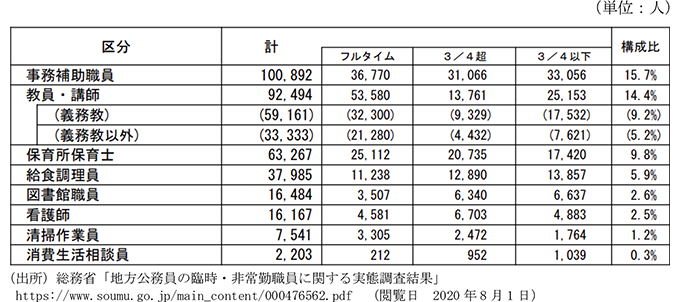

一方で、非常勤職員も深刻な問題を抱えています。総務省「地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査」によれば、臨時・非常勤の総職員数は2005年の45万5840人から2016年の64万3131人に増加しています。表1を見ると、市役所・町役場等の役所における事務補助だけでなく、保育士、学校給食の調理員・栄養士、学童指導員といった次世代の育成にかかわるところでも、数多くの非常勤職員が働いているのです。また、同表から非常勤職員の多くが、フルタイムあるいはフルタイムに近い時間数を働いていることもわかります。にもかかわらず、ひとり立ちできないような相対的に低い労働条件で不安定な働き方をしていることがほとんどであり、そのために強いストレスを感じている者も少なくありません。

表1 代表的な職種別(勤務時間別)臨時・非常勤職員数(2016年4月1日現在)

Q5 自治体の職場における長時間労働の実態と是正の取り組みはどうなっていますか?

A5 たわいない会話の端々やインターネットの書き込みなどで、「公務員は定時で帰れる」「公務員はワーク・ライフ・バランスを重視した働き方ができる」といった話を見聞きすることがあります。しかし、現実には、あちこちの地方自治体で、常勤職員の長時間過重労働が発生しています。長時間労働は、①合法的な枠組みのなかで行われる時間外労働(いわゆる「残業」)、②合法的な枠組みの外側で発生する時間外労働(いわゆる「サービス残業」)、③休日出勤をしても代休や振替休日を取得できない、④有給休暇の未取得、⑤通常の労働時間内に終わらなかった仕事を自宅に持ち帰る「ふろしき残業(USB残業、クラウド残業等と称されることもあるようです)、といった形で発生します。

地方公務員の職場における長時間労働については、地道な調査を通じて、その実態が明らかにされています。これらの調査を通じて、平均して1日当たり2時間を超える時間外労働を行っている職員が多くの職場に当たり前のように存在していること、現状の働き方だと健康に不安を感じる者が多数派であること、「業務量が多い」「締め切りが厳しい仕事が多い」等の理由で「現状の人員ではどうしても長時間勤務をせざるを得ない」こと、さらにいわゆる「サービス残業」が発生していることが浮かび上がってきています。

女性が多い職場である病院や保育所でも、慢性的な人手不足を背景にした長時間労働が発生しています。病院のなかには、もともと看護師不足である上に、夜勤のできない子育て世代の女性も一定含まれることから、限られた職員で24時間3交代勤務を行っている職場も少なくありません。また、あいち保育労働実態調査プロジェクトが2017年に行った「愛知県保育労働実態調査」(1)では、月の時間外労働時間の平均が16.6時間であり、そのうち超過勤務手当が支払われている時間が平均3.6時間に過ぎないことが明らかになっています。その上、1カ月の間に家に持ち帰って仕事をしたという回答が78.0%、そのうち月5時間以上自宅で仕事をしているという回答が46.9%にのぼっているのです。

以上で指摘した調査結果は、全国各地で発生している長時間労働の実態の、ほんの一例にすぎません。厳しい職場の実態のなかで、平日も始業時刻前から働く、恒常的に残業する、有休休暇を取得できないといった事態があちこちで発生しているのです。

このような自治体職員の職場に広範に蔓延している長時間過重労働を是正するための地道な取り組みが、各地で進められています。例えば、労働組合が実施したアンケート調査や職員への声掛けを通じてわかってきた時間外勤務命令と職場での超過勤務実態との乖離を指摘したことで、人事委員会も問題意識をもち、職場実態調査を開始することになった自治体があります。その自治体では、「20時までは残業代はつかない」という悪しき「習慣」が明らかになり、人員増や時間外手当のさかのぼっての支給が実現したケースも出てきたり、定数管理をつかさどる課との交渉・懇談が実現したりしています。幼稚園職場から組合に寄せられた長時間残業と不払い残業の実態を訴える声をキッカケに労働組合が現状の是正に動いた結果、およそ300人の幼稚園で働く正規・非正規の職員に対して、合計で2万4878時間分、総額5534万円の不払い残業手当が支払われたケースもあります。

時間外労働を発生させる主な原因の1つである人手不足解消に向けた取り組みを進めている職場も数多くあります。実際に、アンケート調査や職場集会を通じて集めた切実な声を交渉の場で伝え続けた結果、現業部門の職員の新規採用を実現したケースがいくつもあります。さらに、非常勤職員の待遇改善を長年にわたって国へ訴え続けた結果、地方公務員法および地方自治法の一部が改正されました(2020年4月施行)。ただ、残念ながら今回の法改正は非常勤職員の待遇改善に十分に資するものとは言えないため、今後も声を上げ続ける必要があることは論を待ちません。

これらの取り組みに共通するのは、①アンケート調査や聞き取り調査を通じて実態を明らかにすること、②職場での検討を通じて課題を明確にすること、③長時間労働を是正し、働きやすい職場を実現するためにどのような要求をするべきかのポイントを絞り込むこと、④粘り強く要求を出し続け、まわりを巻き込んでいくこと等でしょう。「困っている」「変えてほしい」と声に出さなければ、現状を追認してしまうことになります。そうならないように、改善に向けた取り組みを続けることが大切なのです。

Q6 自治体職員のワーク・ライフ・アンバランスの現状はどのようなものなのでしょうか。また、改善の取り組みは、どの程度進んでいるのでしょうか?

A6 育児・介護休業や短時間勤務制度等の整備が進んでいたとしても、職場状況を鑑みて権利を行使しづらいために仕事と家庭責任との両立に苦しむ人も少なくありません。必要とされる仕事量に見合わない少人数で無理をして行政サービスを行おうとするひずみが、恒常的な長時間労働につながり、結果として自治体職員のワーク・ライフ・バランス、ひいては心身の健康(2)に負の影響を与えているのです。業務過多による恒常的な長時間労働は、特に「家事も育児も仕事も」こなすよう要求されがちな女性が管理職に手を挙げづらい状況を生み出したり、仕事上のキャリアを断念してマミートラックや非正規に流れてしまったりする結果につながってしまいがちです。

仕事と家庭責任との両立に苦しんでいるのは、女性だけではありません。例えば近年、特に若い世代を中心に、積極的に育児に参加しようとする男性が増えてきています。政府も、男性に対する育児休業制度の整備を進める等して、男性の育児参加を促す取り組みを進めようとしています。しかし、男性が家庭責任を担うことへの根強い拒否感から、実際に育児休業制度を活用しようとしたり、育児のために時短勤務を希望したりする男性職員に対する風当たりが強いことがほとんどです。なかには、育児に積極的にかかわろうとする男性職員にたいする嫌がらせ(パタニティ・ハラスメント)をする者もいるのが現状なのです。

男女両性の地方公務員が、住民のために良質の公的サービスを提供するために邁まい進しんできることと、家庭責任を果たしながら地域社会の一員として活躍できることを両立できるような働き方の実現のための取り組みは、まだ道半ばです。今後、一層の取り組みの推進が求められています。

(1) この調査の詳細は、https://drive.google.com/file/d/1s8gBT1HvcnCcMeVfinznMI3DSK3Rfx7J/view?usp=sharing を参照してください(2020年3月20日閲覧)。

(2) 詳細は、例えば地方公務員安全衛生推進協会「地方公務員健康状況等の現況」や、総務省「地方公務員の分限処分者数、懲戒処分者数及び刑事処分者数等に関する調査」の「心身の故障による分限休職処分者数」を参照してください。

Q7 地方自治体の職場は、ワーク・ライフ・バランスしながら男女がともに活躍できる職場でしょうか?(1)

A7

1 )女性が活躍できますか?

A7-1 地方自治体の多くの職場で女性が働いていますが、管理職として女性が男性と同様に活躍しているかというと、全体としては、残念ながらまだまだです。

女性の活躍度を測る主な指標として、管理職に占める女性の割合があります。2020年4月1日時点の課長相当職以上に占める女性の割合は、都道府県で11.1%、政令市で15.3%、政令指定都市を除く市町村(以下、市町村と表記)で15.8%です。政府が掲げた2020年までに管理職女性比率30%という目標には、遠く及びません。男女共同参画計画策定率も町村部では69.4%と、いまなお3割の町村で未策定です。なかには、同じ自治体内で職場結婚すると女性が退職するという今の時代には信じられない慣行が残っている福井県池田町のような自治体もあります(2)。

しかし、女性の活躍度は自治体によって大きく違います。女性が活躍できる自治体職場はすでにかなりでてきていますし、今後の動きに期待できる自治体も少なくありません。表2に示したように、課長相当職以上の管理職女性割合は最下位の秋田県は4.6%に対して、トップの鳥取県では20.9%と第4次男女共同参画計画の数値目標20%は達成しています。市町村では、管理職女性割合0%、すなわち女性の管理職が全くいない市町村が227(9市、218町村)ありますが、他方で、政府目標である30%を超える自治体も105市町村(32市、73町村)あります。

管理職の女性割合が最も高い鳥取県は、2015年4月から2020年4月までの5年間で、女性の管理職数を69人から120人へ、管理職割合を13.0%から20.9%へと大きく伸ばしました。鳥取県の20.9%、や東京都の17.0%という水準は、5000人以上規模の民間企業の管理職に占める女性の割合(7.4%)と比較すると、かなり高い水準といえます(3)。

2015年に全国47都道府県のなかで第10位だった岐阜県は、その後の5年間で、管理職女性の割合を8.6%から15.7%に上げ、第3位に躍り出ています。

いま管理職に占める女性の割合が低い自治体もがっかりしたり、あきらめたりすることはありません。目標を高く掲げ、計画を策定しスピード感をもって着実に実行してください。きっと、昇進昇格を含めて男女が同等に活躍できる職場をつくることができます。

育児・介護など家族的責任を負う女性が活躍できる職場づくりは、決して女性職員のみに利点があるわけではありません。住民の半数は女性です。住民のなかには、単身者も共働きもいます。子育てや介護をしながら働いている男性も女性もいます。

いま住民の多様なニーズに応えるためには、女性の能力を活かし活躍させるダイバーシティ経営の視点が、自治体にも必要とされています(4)。

2 )男女ともに家事・育児・介護などの家族的責任を果たしながら活躍できますか?

A7-2 地方自治体の職場が家事・育児・介護等の家族的責任を果たせる

ワーク・ライフ・バランス職場かというと、やはり、すぐに「そうです!」とは言えません。

職場間格差が大きく、Q1やQ2の回答にもあるように、過労死しそうな職場やサービス残業という見えにくいかたちで長時間労働が横行している職場も、少なくないからです。

それだけでなく、出産・子育てを経て就業継続するときに不可欠な育児休業制度や育児のための短時間勤務制度の取得率、取得期間には、男女間で非常に大きな開きがあり、子育て中の男性の多くは女性以上に家事育児時間をとりにくいワーク・ライフ・アンバランスな状況です。

自治体職場では、女性の育休取得率は99.8%ですが、男性の育休取得率は8.0%(都道府県レベル5.5%、政令市14.7%、市町村9.7%)にすぎません。都道府県および市町村の男性の育休取得率は、国家公務員の16.4%、民間500人以上規模事業所の13.9%を下回っています(5)。

表3にあるようにトップの鳥取県の26.1%に対して、最下位の愛媛県では1.5%と自治体間の格差も大きいですが、いずれにせよ、育休をとる資格のある男性の多くが育休をとれる環境にはありません。とくに警察部門(1.9%)と消防部門(2.7%)は、首長部局等(14.7%)に比べて、育育児休業をほとんどとれない厳しい状況にあります(6)。

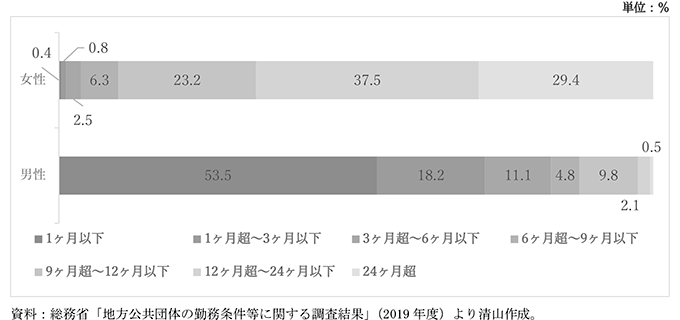

男性は育休を取得した場合でも、その取得期間は女性よりもかなり短くなっています(図1)。女性の育休取得期間は、6カ月超が96.4%で、1カ月以下はわずか0.4%にすぎません。これに対して、男性の育休取得期間は6カ月超が17.2%で、1カ月以下が53.5%に達しています。

自治体で働く男性職員の多くが、育休や育児のための部分休業や看護休暇を取得できない、あるいは取得しにくい環境におかれています。ほとんどの自治体が、男性職員の育児休業・部分休業制度の利用を阻害する、いわゆるパタハラ職場(7)と見られても仕方がありません。

しかし、変化の兆しも見られます。男性の育休取得を強く推進している千葉市の男性の育休取得率は92.3%、首長部局等に限定すると99.1%です。2019年度にもっとも低かった教育委員会が41.6%から75.5%へ、次いで低かった消防部門で前年に権利行使をしていなかった職員も多く育休を取得し68.3%から125.0%へ大幅に伸び、男性の育休取得は当り前のことになっています。

男性職員の育児休業取得は、子どもが父親と過ごす時間をもつことができる子どもの権利保障という視点も大切です。まずは、2週間、1カ月と短くとも、女性と同様にすべての男性職員が取得できるようにすることが大切です。

この時期に家事・育児等家族的責任を果たした経験は、きっと、その後の仕事に活かせます。多様な住民のニーズを理解し、質の高いサービスを提供するうえでも役に立つでしょう。

Q8 ワーク・ライフ・バランスしながら男女がともに活躍できる自治体の「働き方改革」とは、具体的にどのようなものですか?

A8 ワーク・ライフ・バランス職場の実現には、自治体職場でも、「働き方改革」「働かせ方改革」が必要不可欠です。

時間外勤務が減らない理由の第一に、業務量に比べて人員が少ないことがあげられます。そこで、業務量の見直しと適正な人員(含む代替職員)の確保、仕事の進め方・方法の見直し等を同時に進めることが必要です。たとえば、新型コロナ関連の相談や給付金関連業務など臨時的に大幅な業務量の増大を伴う業務では、業務遂行方法の見直しとともに庁内の他部署からの応援や新規の人員確保などにより必要人員を確保しています。季節的な繁閑が著しい業務や休業者・離職者がでた部署などでも、同様の措置が必要です。時間管理を、個人単位、係・課単位に、月半ばでチェックし、問題の早期発見・対応に努め一定程度成功している自治体もあります。

実効ある取り組みを進めるためには、組織的な取り組み体制の整備が必要不可欠です。具体的には、①首長による方針表明と専門チームを設置する、②人事データ、一般職員・管理職向けアンケート、これを補足するヒアリング調査によりニーズの把握や課題の明確化を行う、③数値目標を入れた特定事業主行動計画等の策定といった一連の取り組みが有効です。加えて、④管理職はもちろん一般職員に対しても労働時間やマタハラ・パタハラを含むハラスメント防止など法令遵守のための研修を実施し啓発すること、⑤管理職の人事評価項目に部下の働き方や時間管理を含め、管理能力に著しく欠けるものは管理職からはずす、という措置等も必要でしょう。

なお、専門チームのメンバーには、業務の取捨選択、業務遂行方法の決定や人員配置の権限をもつ職員、管理職をサポートしまた指導できる権限をもつ職員の配置や育児や介護等の家族的責任が重くワーク・ライフ・バランスに苦労している職員、あるいはその経験者を加えることも不可欠です。なぜなら、目標実現に向けて労務管理・労働慣行をチェックし是正する役割や、職員が必要とする有効な対応策の把握が必要だからです。

総務省が今年の2月に発行した「地方公務員におけるダイバーシティ・働き方改革推進のためのガイドブック」(8)には、多くの事例が紹介されています。紹介された方法がすべての職場にそのまま当てはまらなくても、皆さんの職場にも有効な方法が、いくつかは、きっと見つかるはずです。ぜひ、参照してみてください。

(1) 清山玲(2021)「自治体職場における女性活躍-その現状と課題」『自治と分権』85号を是非参照してください。

(2) 福井県池田町では、役場職員同士が結婚した場合に退職勧奨の慣行がいまなお残っている。「福井新聞オンライン」、2020年8月10日付。その後、2021年9月16日に筆者が池田町総務財政課に確認したところ、この慣行は今でも改善されておらず、これまでその勧奨を受けて退職しなかった例外事例はないとのことです。

(3) 厚生労働省「雇用均等基本調査(企業調査)」(2020年度)。

(4) 非正規公務員の多くは女性です。彼女たちの活躍の場は、民間同様に、あるいは民間以上に厳しい立場に置かれていることも少なくありません。非正規職員の方たちの状況については、後の回に譲ります。

(5) 国家公務員の数値は内閣官房内閣人事局報道資料(2021年1月26日付)、民間500人以上規模事業所の数値は厚生労働省「雇用均等基本調査(事業所調査)」(2020年度)を参照。

(6) 都道府県警察部門の男性の育休取得率0%の自治体は8府県、3%未満で計34都道府県と過半数になります。

(7) パタハラとは、パタニティハラスメント(パタニティ(父性)とハラスメント(嫌がらせ)を合わせた造語)の略語です。育児参加を希望する男性へのハラスメント、具体的には、育児のために休暇や時短勤務の取得を希望する男性に、上司や同僚が制度利用を妨げる嫌がらせ行為を意味します。

(8) インターネットで入手可能です。(参照 URL:https://www.soumu.go.jp/main_content/000679790.pdf)。

Q9 全国で自治体の非正規職員化は、どこまで進んでいるのでしょうか?

A9 まず、地方自治体の正規職員の総数を統計で把握してみます。1994年の328万2492人をピークに減少を続け、2019年には274万653人となっています。この25年間で54万1839人の正規職員が減少したということです。

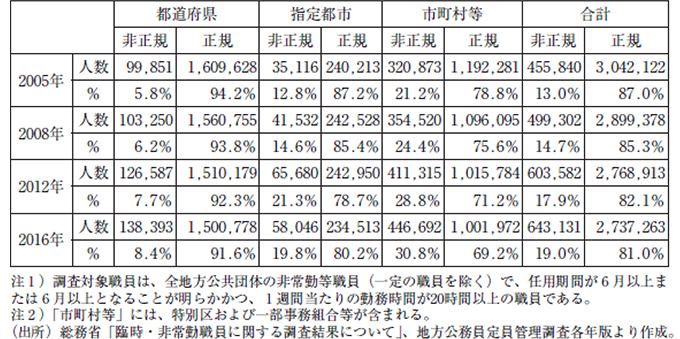

図表1のように地方自治体の正規職員の減少にともなって、非正規職員が増加しています。総務省の調査によれば、2005年には45万5840人だった非正規職員は、2016年には64万3131人に増加しています。非正規職員の比率をみると、とりわけ市町村の非正規雇用化率が高く、2012年には28.8%、2016年には30%を超えています。2016年には自治体合計でも19.0%となっており、自治体職員の5 人に1 人は非正規職員という構成になっています。先に述べた地方公務員の定員削減の傾向と併せて見ると、自治体において、正規公務員が削減され、非常勤等職員に置き換えられていると考えられます。

図表1 地方自治体に任用される正規職員・非正規職員の人数と比率

図表2にあるように職種別にみてみますと、最も人数が多いのは一般事務職員で約16万人、次が「その他」(各種の相談員など)で約12万人、保育士も約10万人となっています。非正規職員の比率をみると、保育士と給食調理員については5 割を超えています。こうした職種では、非正規職員なしには事業の運営が困難になるところまできているといえるでしょう。

図表2 職種別非正規職員数と正規職員・非正規職員の比率(2016年)

Q10 なぜ正規職員が減り、非正規職員が増えているのでしょうか?

A10 地方自治体職員の非正規化が進んでいる要因として、2005年の「新地方行革指針」、2006年の「行革推進法」等により、政府が地方公務員の定数削減を推進してきたことが挙げられます。

自治体の正規職員の定数を決定する前提となる法令は、国の法律から、地方公共団体の条例まで、極めて多数にのぼり、詳細に規定されています。しかし、制定法ではありませんが、定数決定にあたって、自治省や総務省による指導のもとで推進される閣議決定などが特に重要な意味を持っています。戦後、幾度となく定員削減計画(1)が盛り込まれた指針や計画が閣議決定されており、それが今日の地方公共団体に大きな圧力となって、定数削減をもたらしてきました。地方自治体の定員適正化の取り組みと国との関係については、実質的には、国の方針が常に決定的意義を持っており、地方自治体の定員適正化については、地方自治体の努力にまかせられてきました。

とりわけ、2005年3 月に総務省によって策定された「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」(「新地方行革指針」と略記)において、05年度から21年度までの行政改革計画「集中改革プラン」を策定し、住民にわかりやすく明示することが、各地方自治体に義務付けられました。この「新地方行革指針」では、公務員の定員削減と給与の適正化、民間委託等の推進、行政評価制度の導入、情報公開やパブリックコメントなど公正の確保と透明性の向上などへの取り組みが地方公共団体に要請され、区市町村には地方公務員の定員管理の数値目標、給与の適正化、民間委託等の推進、事務事業の再編・整理等、公営企業・第三セクターの見直しが、都道府県にはこれに加えて出先機関の見直し、区市町村への権限移譲が「集中改革プラン」の取り組み項目として挙げられました。

また、2006年に成立した「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(「行革推進法」と略記)では、重点分野に「総額人件費改革」として、地方公務員の4.6%以上の純減、給与制度の見直し、事務・事業の範囲の見直しなどが定められており、行政改革が法的拘束力を持って推進されることとなりました。

このように、国からの強い指導で推進されてきた2000年以降の地方行政改革の方針の下で、正規職員が削減され、地方自治体の非正規職員の増加が加速したのです。

Q11 非正規職員・会計年度任用職員の働き方を改善するためには何が必要でしょうか?

A11 そもそも、地方公務員法(以下「地公法」という)改正時に、国会において議決された附帯決議のなかで、「…会計年度任用職員への移行に当たっては、不利益が生じることなく適正な勤務条件の確保が行われるよう、地方公共団体に対して適切な助言を行うとともに、…制度改正により必要となる財源の十分な確保に努めること…」とあります。しかし、地公法と自治法改正による会計年度任用職員制度は、必ずしも自治体で働く非正規職員の待遇を改善するものではなく、むしろ悪化させる可能性も含むものです。

自治体に働く非正規職員にとって最大の課題は雇い止めの問題です。これに対して、改正地公法は残念ながら何も改善していません。先に述べた改正法の附帯決議でも、政府に対して「会計年度任用職員及び臨時的任用職員について、地方公共団体に対して発出する通知等により再度の任用が可能である旨を明示すること」が求められています。新制度の下でも、自治体は、適切に再任用を行って雇用を保障すべきであり、再任用にあたって回数・年数による制限などの限定を設けるなどといった、不安定雇用を助長するような対応は、「適正な任用・勤務条件の確保」という法改正の趣旨に反するものです。

自治体の非正規職員の待遇を改善するには、短期的には改正地公法の枠組みの中で、各自治体の条例において具体的にどこまでの改善がなされるのか状況を注視し、改善できるところから取り組んでいく必要があります。

加えて、そもそもこれまで、自治体に働く非正規職員にはパート労働法や労働契約法が適用されず、労働者としての権利は十分に保護されないまま放置されてきたという背景があります。近年、民間事業者の間では雇用形態の相違による労働条件の格差を是正する方向で法律が整えられてきました。労働契約法では、有期雇用労働者の労働条件を不合理に違えることを禁止しており、さらに2020年4 月から施行されたパート労働法では、短時間・有期雇用労働者の不合理な待遇の相違や差別的取り扱いを禁止しています。また、民間に適用される労働契約法では、2018年4 月から、有期労働契約が反復更新されて通算5 年を超えた場合に、労働者の申し込みによって、期間の定めのない無期労働契約に転換するルールが施行されています。加えて、このルール適用の直前に雇い止めが行われたことをめぐって、各地で裁判が争われており、2020年3 月に相次いで「雇い止めは無効」との判決が出ています。このように、民間部門では非正規労働者の雇い止めを規制する方向で法改正が進んでいるのです。

自治体の非正規職員の「適正な任用・勤務条件の確保」には、民間ではどのような中小企業でも義務付けられている処遇改善に向けた方策を、地方自治体の使用者にも義務付けることが必要です。また、法改正の趣旨を踏まえて、総務省にすべての会計年度任用職員の待遇が向上するよう継続的な財源保障を実施させ、無期労働契約に転換するルールを適用すること、さらに公務員の定数削減の方針を見直すよう求めていくことが必要です。

【注】

(1) 定員削減計画は、「新地方行革指針」以前にも、1967年の第1 次定員削減計画から、1996年(1997年度から2001年度まで)の第9 次定員削減計画まで、9 度にわたって実施されてきました。

Q12 会計年度任用職員制度とはどのような制度なのでしょうか?

A12 公務員の任用はすべて法律に基づいて行われます。これまでは、正規職に欠員が生じた場合や緊急・臨時などの理由(根拠)がある場合に6カ月~ 1年という有期で採用できることになっていました(特別職臨時職員、臨時的任用職員など)。しかし実際にはこの法律を「柔軟」に適用して非正規を増やしてきました。ところが非正規の急増でこうした対応では追いつかなくなってきたので、新たに「会計年度任用職員制度」という制度を法制化したのです。

それは2017年5月に「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」として登場しました。この改正法では任用における適正化が強調され、同時に、非正規の受け皿として新たに「会計年度任用職員」を設けたのです(2020年4月施行)。つまり、これまでの専門職としての「特別職」や欠員が生じた時の「臨時的任用」などの任用要件を厳格化して、この要件を満たさない人たちを会計年度任用職員として任用しようというわけです。

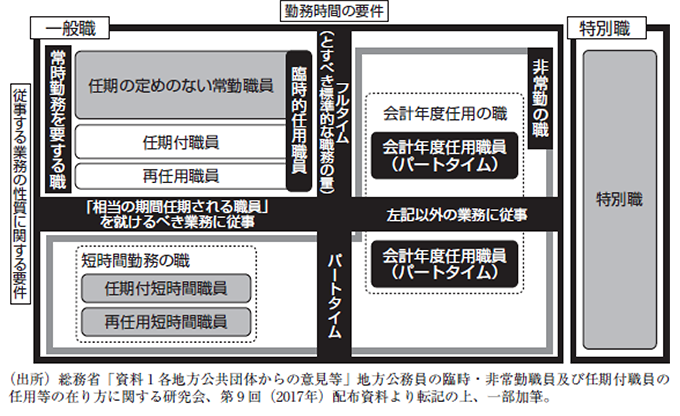

図表3は、総務省から発行された「会計年度任用職員制度導入等に向けた事務処理マニュアル(第1 版)」などで示されている図です。

図表3では、①「『相当の期間任用される職員』を就けるべき業務」であるかどうか、また②「フルタイム(とすべき標準的な職務の量)」かどうかの2つの基準が設定され、これらの2つの基準から会計年度任用職員制度が説明されています。これらの区分のうち「フルタイム(とすべき標準的な職務の量)」があり、「『相当の期間任用される職員』を就けるべき業務」の場合には、図表3左上の「常時勤務を要する職」の扱いになります。その一方で「『相当の期間任用される職員』を就けるべき業務」ではあるが、標準的な職務の量がフルタイムに満たないものが短時間勤務の職(図表3 左下)に括られることになります。会計年度任用職員制度では「『相当の期間任用される職員』を就けるべき業務」ではないものが、すべて会計年度任用の職ということになります。そして、その職の標準的な職務の量がフルタイムの量を満たすものが、フルタイム会計年度任用職員の職となり、標準的な職務の量がフルタイムに満たないものが、パートタイム会計年度任用職員の職ということになります。少々複雑にみえますが、要するに「『相当の期間任用される職員』を就けるべき業務」かどうかが会計年度任用職員を画する基準であり、その意味で、この基準が会計年度任用職員制度において非常に重要な尺度になるのです。

図表3 常勤・非常勤の概念整理と「会計年度任用職員」の位置づけ

Q13 会計年度任用職員制度にはどんな問題点がありますか?

A13 指摘しなければならない論点はいくつかありますが、2つの点だけを挙げておきましょう。

第1 に、A 4 に述べた会計年度任用職員かどうかを決める基準(「『相当の期間任用される職員』を就けるべき業務」)の尺度が、非常に不明で曖昧である点です。この尺度は、実は明示的にその内容が示され、その範囲が定められているものではありません。このことは、総務省マニュアルで、「各地方公共団体において、その業務の性質により、個々の具体的な事例に即して判断されるべきものである」とされていることからも明らかです。つまり、地方公共団体ごとに判断が委ねられており、その線引きは各団体によって異なってくるということです。問題はこの線引きの相違は、全体としてどのように作用するのかという点です。

例えばある自治体で会計年度任用職員の職として扱っていなかった職が、他の自治体では会計年度任用職員の職に括られている場合、すでに先例が存在するということになります。そのため、その自治体でも会計年度任用職員の職に括りやすくなります。こうなると正規職員を削減して、当局にとって任用が自由な会計年度任用職員に流れることになり、尺度があってないかのごとく作用しかねません。

第2 に、近年における「働き方改革」の政策からの逸脱です。周知のように、2020年4月から「同一労働同一賃金」が施行されました。これは、さまざまな雇用形態の相違にかかわらず、同じ仕事をしていれば同じ賃金を支払うことを趣旨としています。しかし、会計年度任用職員制度では、フルタイム会計年度任用職員については、給料、旅費、地域手当など一定の手当が支給対象とされているのですが、パートタイム会計年度任用職員の場合には、それとは異なる仕組みで、報酬、費用弁償、期末手当のみが支給対象とされています。すなわち、フルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員の相違は、たとえ同じ労働であってもそこには差別的取り扱いが許容されてしまうことになっているのです。これは今日の「働き方改革」の流れとは逆行するものとなっています。

Q14 自治体で民間委託はどのくらい進んでいるのでしょうか?

A14 自治体の公務職場では、非正規化にとどまらず、民間委託も進んでいます。

政府は、積極的に民間委託の活用を各自治体に促しています。たとえば、総務省「地方行政サービス改革の推進に関する留意事項」(2015年)は、「今後、地方公共団体においては、BPR(Business Process Re-engineering)の手法及びICT を徹底的に活用して業務の標準化・効率化に努めるとともに、民間委託等の積極的な活用等による更なる業務改革の推進が必要であり、そこで捻出された人的資源を公務員が自ら対応すべき分野に集中することが肝要である」と述べています。

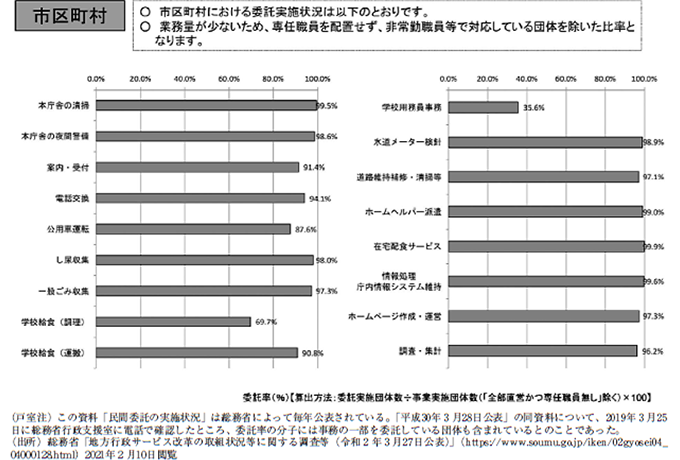

では、民間委託はどのくらい進んでいるのでしょうか。それについては総務省作成資料の図表1を見てください。

図表1は、市区町村(政令指定都市は除く)にある各仕事が、どれだけ民間委託されているかを表しています。これを見ますと、「本庁舎の清掃」(99.5%)や「本庁舎の夜間警備」(98.6%)など、多くの仕事が9 割台の高さで民間委託されていることがわかります。

こうした民間委託化の流れは、2020年4月1 日から会計年度任用職員制度が開始されたことで、さらに加速するものと思われます。会計年度任用職員には期末手当等を支給する必要もあり、これまでの非正規公務員より人件費がかさむことが予想されるからです。

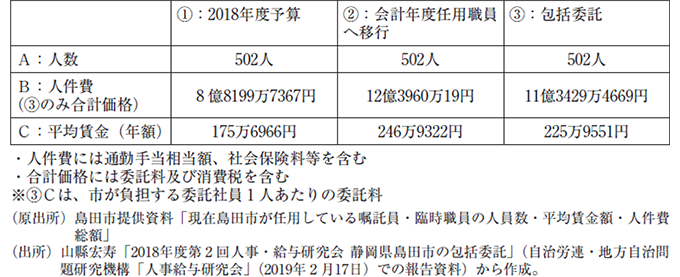

たとえば静岡県島田市では、任用している嘱託員・臨時職員の人数が2018年度は502人いて、この人件費は総額8 億8199万7367円かかっていました(図表2)。この502人を2020年4月に会計年度任用職員にした場合、島田市の試算では、人件費が総額12億3960万19円に高まります。そのため、島田市は、この502人の嘱託員・臨時職員と彼らの業務を一括して民間委託しようとしました。島田市の試算では、民間委託の委託費用は11億3429万4669円であり、会計年度任用職員にするよりも金額を抑えることができるからです。

『朝日新聞』(2019年12月2日付)によると、島田市の委託案については労働組合などが反対し、2019年3月の議会で退けられました。しかし、島田市は窓口業務など一部に限って委託する条例案を同年の9月議会に提出し、これは可決されました。

図表1 民間委託(事務事業)の実施状況(委託実施団体の比率)

図表2 2018年当時、島田市が任用していた嘱託員・臨時職員の人員数・平均賃金額・人件費総額

Q15 民間委託で、どんな問題がおこっていますか?

A15 自治体がなぜ民間委託を行うのかと言えば、費用を削減することを狙っているからです。一般競争入札によって、いちばん低い価格を提示した企業が業務を落札します。そして、業務を受託した企業は、委託料から、できるだけ多くのマージンを取ろうとします。これらの結果、委託労働者(委託先の企業に雇われている労働者)の労働条件は極めて低劣なものになってしまうのです。

労働条件の悪化は、労働内容の低下(住民にしてみれば行政サービスの低下)を招かざるをえません。特に、民間委託を行うと、自治体職員と委託労働者とで、仕事に関して直接やりとりすることができなくなるという問題があります。自治体職員が委託労働者に仕事を教えたり、委託労働者が自治体職員に質問することはできません。その仕事は委託企業にすべて任されたので、あとは委託企業が自分の責任で仕事を遂行しなければいけません(もし、自治体職員と委託労働者が直接やりとりすると、それは職業安定法違反の「偽装請負」になってしまいます)。

国民健康保険課の窓口業務を民間委託した首都圏のある自治体にヒアリング調査(2018年)した時のことです。自治体職員のヒアリングを終えた後、国民健康保険課の委託現場を実際に案内してもらいました。窓口とバックオフィスとの間は衝立で仕切られており、委託労働者と自治体職員とは接触しないようになっていました。ところが、私たちの目の前で、委託労働者に呼ばれた職員が、衝立を越えて窓口に出て対応するということが起きました。案内していた職員は、「普段は職員が衝立を越えることはないが、今回は窓口に来た人が今にも怒りそうだったから、やむなく職員が対応した」と述べていました。

実際の委託現場を見ながら、住民と接する大変な業務を委託労働者に任せていることへの違和感を持ちました(ただし、実際は自治体職員が出てきて対応せざるを得ない)。また、窓口業務は大変な業務であると同時に、自治体職員にとっては住民と接することができる大切な業務だとも感じました。市民がどのようなことに困っているのか、どのような状況の市民が自分たちの自治体で暮らしているのかを、把握できるまたとない機会です。

窓口業務をマニュアル業務と捉えるのであれば、自治体業務から切り離して民間委託することも可能なのかもしれませんが、住民のニーズを受け止めて、それを政策・行政に反映していこうとするならば、自治体業務から切り離すことはできません。さらに現在では、ニーズを受け止めるだけではなくて、積極的に住民のニーズを掘り起こして解決していく役割が自治体には求められています。

例えば、国民健康保険料を滞納して短期被保険者証の発行のために国民健康保険課の窓口を訪れる住民がいたとすれば、そのほかに滞納しているもの(住民税、子どもの給食費、市営住宅の家賃、国民年金など)がないかを尋ね、そうした支払いを猶予・減免できないか、生活保護を利用することができないか等を考えます。さらには、滞納せざるを得なくなった原因(失業、離婚、病気、事故、詐欺被害など)についても親身に話を聞き、その問題を解決して生活再建に至る方法を模索・提示していくことが必要です(積極的にニーズを掘り起こす自治体のあり方については、『季刊自治と分権』71号〈2018年〉の山仲善彰・滋賀県野洲市長インタビューから示唆を得ました)。

そのようなことを行うためには、さまざまな部署や同じ部署の職員同士が、忌憚なく情報を交換・共有できる職場環境がつくられていなければ難しいでしょう。民間委託によって職員同士に分断が図られている下では、そうした職場環境の構築は困難だと言わざるをえません。

Q16 委託労働者の待遇改善に向けて、何が必要でしょうか?

A16 民間委託の広がりに対して、自治体公務員の労働組合はどのように対応すべきでしょうか。まず、民間委託の動きに反対することが基本です。民間委託が避けられない場合は、委託労働者を組織化し、彼らの労働条件を維持・向上させるために積極的に取り組むことが重要です。

埼玉県B市では、市立の小学校と中学校で働く校務員はすべて委託労働者ですが、この委託校務員たちで労働組合(B市学校校務員労働組合)が作られていました(2013年のヒアリング調査当時)。校務員労組は2000年に作られました。ボーナスが切り下げられたことで、委託校務員がB市職員労働組合(自治労連埼玉県本部に加盟)に相談してきたことがきっかけで労働組合が結成されたのです。

委託会社との交渉は、自治労連埼玉県本部の担当者も参加して、校務員労組と一緒に交渉するというスタイルがとられていました。また、会社と交渉をしても、会社には委託料の範囲でしか回答することができないため、どうしても実際に予算を握っているB市の教育委員会と交渉する必要が出てきますが、校務員労組は教育委員会とも実質的な交渉をしていました。この時も、自治労連埼玉県本部の役員が校務員労組の特別執行委員という立場で、教育委員会との交渉に参加していました。

このように自治労連埼玉県本部の支援を受けながら、校務員労組は受託企業の変更に伴う継続雇用の確保や、基本給のアップを勝ち取っていました(詳しくは、戸室健作「自治体委託労働者の労働実態と労働組合の取り組み」『山形大学紀要(社会科学)』45巻1 号、2014年参照)。

民間委託において受託業者を決める方法は一般競争入札が原則ですが、これでは最も安い価格を提示した業者が業務を落札することになります。その結果、受託業者で働く委託労働者の労働条件はどんどん低下していくことになります。この状況に歯止めをかけ、委託労働者の労働条件を維持・向上させていくために入札方法を改善していくことも労働組合にとっては重要です。入札の改善方法として、いま大きな注目を集めているのが「公契約条例」の制定です。

公契約条例とは、自治体業務を受託した企業は、自治体が決めた金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする条例のことです。2009年9月に日本で初めて千葉県野田市で公契約条例が制定されて以降、「賃金下限規制」を含んだ公契約条例は2020年9月末現在で24自治体に広がっています(全労連・労働総研編『2021年国民春闘白書』学習の友社、2020年、34~35頁)。例えば、そのうちの東京都世田谷区の公契約条例を見ると、賃金下限額の最低額は時給1130円であり、この金額は東京都の最低賃金1013円(2020年度)より117円高くなっています。

公契約条例の賃金下限額を高めることは、委託労働者の賃金水準を高めることになります。その地域で自治体から仕事を受注している企業は少なくないでしょうから、賃金下限額の上昇は、広範囲の委託労働者たちに大きな影響を与えます。さらに、自治体が設定する賃金下限額は他の企業も無視するわけにいきませんので、その地域の賃金相場を規制する役割を果たすことになります。このように公契約条例の制定や賃金下限額の上昇を求める運動は、直接的には委託労働者の労働条件に関係する事柄ですが、その地域に暮らす全ての労働者の労働条件を底上げする取り組みでもあるのです。

Q17 指定管理者制度により、施設で働く労働者の働き方に、どんな問題が起こっているのですか?

A17 地方自治体が設置する図書館、公民館、博物館、文化ホール、病院、保育所、学童保育などの「公の施設」は、2003年に指定管理者制度が導入されるまでは、自治体が直営で管理運営するか、管理運営を委託する場合でも自治体が出資する法人など公共的な団体に限定されていました。しかし、指定管理者制度が導入されたことにより、「公の施設」の管理運営が、施設の使用許可や料金設定の権限も含めて、営利を目的とする民間企業に委託されることが増えました。その結果、コスト削減、営利目的優先の施設運営が全国に広がり、公共サービスや事業に従事する労働者の労働条件をめぐって、次の問題が各地で発生しています。

(1)コスト削減が最優先となり、重大事故、業務の支障がうまれる

指定管理者制度は「公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるとき」に導入できる(地方自治法244条の2 )と定めており、「経費の削減」を目的にしていません。しかし総務省が、法「改正」に伴う「通知」で指定管理者制度の目的に「管理経費の縮減」を挿入するように通知したことから、全国の多くの自治体が導入の目的に「管理経費の縮減」を掲げ、指定管理者制度はコストの削減の手段として利用されるようになりました。指定管理者は、自治体が直営で運営していた時よりも、より安い金額で請け負った事業者が指定されるようになり、経営破綻で施設の管理運営ができなくなるなどして指定期間の途中で撤退したり、指定が取り消されるなどの事態が各地で発生しています。コスト削減が優先され、施設の安全管理や訓練を怠り、利用者や施設で働く労働者が死亡する重大事故も発生しています。

指定管理者制度は、3年から5年の短期間で指定管理者が入れ替わることにより、施設を管理運営する専門性やノウハウが蓄積、継承されにくくなっています。施設と利用者・住民との結びつきや信頼関係まで失われる事例も生まれています。自治体も施設の管理運営の大半を指定管理者に委ねているために、利用者や施設の運営の実態が把握できなくなっています。

(2)有期雇用化と低賃金化が進み、ワーキングプアが生み出される

施設で働く労働者の労働条件が劣悪化し、自治体がワーキングプアを生み出しています。指定管理の期限が到来して従前の事業者が再指定されなかった場合、施設で働く労働者が雇い止め、解雇されています。事業者は、指定期間が短期間であるため、労働者を有期雇用契約で雇っています。コスト削減を優先する安上がり競争のもとで、労働者は低賃金、不安定な雇用条件のもとで働かされています。また、施設や業務の性格上、指定管理者で働く労働者は自治体職員からの直接指示を受けざるをえず、偽装請負も発生しています。

自治体当局は、指定管理者で働く労働者の賃金・労働条件に実質的な決定権限を握っているにもかかわらず「雇用関係にはない」として労働組合との団体交渉にも応じません。労働組合を露骨に敵視する事業者もあらわれています。民間委託の事例ですが、大阪府守口市の学童保育事業では、事業を請け負っている㈱共立メンテナンスは、労働組合との団体交渉を拒否して労働組合役員を雇い止めにし、守口市もこれを容認しています。大阪府労働委員会は、㈱共立メンテナンスによる団体交渉の拒否を不当労働行為と認定しました。

(3)営利優先で、協定書に違反する事態も

施設の運営が、自治体と事業者が交わした協定書に違反する事態も起こっています。埼玉県春日部市の学童保育事業では、2019年4月から指定管理者が市の社会福祉協議会(社協)から㈱トライに変更しました。社協に雇用されて働いていた支援員が解雇されましたが、労働組合が雇用の継続を求めて保護者や住民と共同してたたかいを進め、希望する支援員全員の雇用を㈱トライに引き継がせることができました。しかし支援員の配置人数について、春日部市が当初示した指定管理者の募集条件や市と㈱トライの協定書では「常勤支援員を93名確保する」とされていたにもかかわらず、その後市が市民からの情報公開請求に応じて公開した資料では、支援員が実際は60数名しか確保されていないことが判明しました。さらに、週17時間30分という短時間勤務の支援員も「常勤」として数えることを市が㈱トライと合意していたことも判明しました。(指定管理者制度に対する自治労連埼玉県本部の取り組みは、本号「現場レポート」林敏夫氏の論文を参照)

Q18 指定管理者制度で働く労働者の労働条件を改善するためには何が必要ですか?

A18 「住民の福祉の増進」を目的とする「公の施設」と、企業の営利優先を優先する指定管理者制度は相いれません。指定管理者制度の弊害が全国各地で明らかになる中で、総務省は2010年12月に通知を発出し、全国の自治体に「公共サービスの維持に努めるべき」「単なる価格競争による入札とは異なる」と運用の改善を求めました。全国の自治体では、一部で運用を改善する動きはあるものの、依然として公共サービスの低下、労働条件悪化の問題が発生しています。指定管理者制度そのものをやめさせなければ問題は解決しません。国は地方自治法244条の2を改正し、指定管理者制度を廃止するべきです。「公の施設」は、原則として自治体の直営で管理運営すべきです。

指定管理者が当面存続する場合であっても、コスト削減や営利目的優先の運営に歯止めをかけ、施設で働く労働者に適正な賃金・労働条件を保障するために自治体に次の措置を取らせていくことが必要です。

(1)適正な賃金の支払いと雇用の継続を指定条件にすること

指定管理者の指定にあたって、「公の施設」の管理運営についての専門性を蓄積、継承するために、①施設で働く労働者に自立して生活ができる適正な賃金を支払うこと、②指定管理者が変更した場合には、施設で働いていた労働者を継続して雇用することを指定の条件に設けること。

(2)経費は適正な賃金で見積もり、指定管理者に適正な賃金の支払いを義務づけること

指定管理に係わる経費を労働者が自立して生活できる適正な賃金額で見積もること。指定管理者に適正な賃金・労働条件を確保することを義務付けること。

(3)重大な違法行為があれば指定を取り消すこと

指定管理者に最低賃金法、労働基準法、労働組合法、労働者派遣法、労働安全衛生法など労働関係法令の順守を徹底させ、法令違反がないかをチェックすること。労働者の人権を侵害するなど重大な違法行為があった指定管理者については、指定を取り消すこと。

(4)自治体の直営に戻す場合は、労働者の雇用を確保すること

指定管理者制度を導入した「公の施設」を自治体の直営に戻す場合、①指定管理者に雇用されていた労働者、②指定管理者に派遣されて働いていた派遣労働者の雇用を自治体の責任で確保すること。

Q19 公務の仕事に起因するメンタルヘルス不全にはどんなものがありますか? 最近では長時間過密労働に加え、職場でのパワハラ、仕事で応対する住民からのハラスメントもあると聞きました。

A19 【メンタルヘルス不全とは】 うつ病、抑うつ症状、適応障害、不安障害、睡眠障害、自律神経失調症などの病名が診断書に記載され、休職や業務制限を余儀なくされる方がたくさんいます。そのなかには、自死を選ばざるを得ないまで追い詰められた人もいます。

仕事に関連して発症したメンタルヘルス不全には、このような診断書病名がつけられることが多いです。しかし、診断書病名からは、このような状態を引き起こした原因はわからないばかりか、労働が関連して起こった状況もわかりません。メンタルヘルス不全を起こしたトリガー(きっかけ)である労働の量や質、居場所感、人生と労働のアンバランスはわかりません。

また、ストレス状態になりそうな仕事や状況もわからないため「メンタルヘルス不調」が回復した後も再発・再燃することがあります。

労働者個人に診断された「メンタルヘルス不調」状態は、その原因やトリガーを含みません。心の状態のみ示されます。診断書には、業務の変更や軽減・改善の必要性について記載されることもありますが、発症に至った過程は、個人の見方や考え方に収束されることが多いと思われる方が多いと思います。例えば、個人の認知(物の見方・考え方・対処の選択)の歪みが原因、働かせ方は悪くない、という考えです。業務専念義務の解釈を拡大させ、仕事することが当然、「メンタルヘルス不調」になるのは個人が弱いから、能力が低いからと個人責任に置き換える考え方です。

例えば、過労死という言葉は、診断書病名にはなりません。診断書病名は、心臓病や脳卒中などの疾患名が記載されます。しかし、原因は、過重労働です。

メンタルヘルス不全という言葉も診断書病名にはありません。個人に現れた「メンタルヘルス不調」の原因が過重労働である状態をメンタルヘルス不全と考えます。

メンタルヘルス不全という言葉の定義は明確になってはいませんが、この文章のなかでは、過労死と同じように、「過重労働」によって起こされた「メンタルヘルス不調」を、「メンタルヘルス不全」と呼ぶことにします。

なぜなら、メンタルヘルス不全に落とされてしまった労働者が、回復し、再発・再燃しないようにするためには、原因やトリガーとなった過重労働を取り除かなくてはなりませんが、診断書病名に示された「メンタルヘルス不調」だけに着目すると、個人の努力が不足していると誤解されるからです。

【メンタルヘルス不全の原因】

生活を豊かにするために就労するのに、なぜ、仕事でメンタルヘルス不全になってしまうのでしょうか。それは、メンタルヘルス不全に落としてしまう原因のひとつが、長時間労働だからです。課題が多すぎて処理に時間がかかり、長時間労働になることが多いのですが、待機時間が長すぎて長時間労働になることもあります。これを仕事の量的負担と言います。仕事の量が多すぎるということです。

ではなぜ仕事の量が多すぎるのでしょう。季節的、時期的に忙しくなることはありますが、事前にわかっているものは、乗り越えるための対策が立てやすいので大きなストレスの波にならないように工夫することはできます。

突然の法律改正や新規案件の発生や、地震や感染症大流行など突然の災害でも業務増加は起こり得ます。「常に備えよ」とはいつも言われますが、その備えが現実的でない場合は、定期的な多忙状態でも、過重労働を引き起こします。

ではなぜ、備えられていないのでしょうか。労働者の安全・安心を第一に考えず、アウトプット(仕事の出来高の良し悪し)を優先すると、備えは弱くなることがあります。備えたとしても、マニュアルなどの文書しか備えられておらず、周知しても数カ月でその存在が忘れられてしまうこともあります。また、労働衛生担当者が割り当てられていても、役割という名札がついているだけで、労働者の働き方や働かせ方が見えていない状況では、備えられているようで実効性のない備えになっていることもあります。

そのようなことのため、職員同士や上司・部下、市民との関係において、過重労働になると、本来協働すべき人々が反目し協調せず、責任を押し付け合うというハラスメント職場状態に陥ってしまいます。

これは、理性的かつ貢献的な関係性を築き上げることが、全ての人の利益につながり、コミュニティ全体を良い状態にしたいという願望が、自己責任という言葉で壊され、互いの感情の戦いになっているからです。

相手の感情に寄り添うことを強く求められた時、相手の感情を害さないように求められている時、自分の努力が足りないと思い込まされた時、自分の感情を抑え上司や顧客の要求に従えという時、労働そのものの中に感情を投げ入れることを強く求められることになります。これを「感情労働」と言います。職場でのパワハラ、仕事で応対する住民からのハラスメントなどは、この感情労働が強く求められ、メンタルヘルス不全の根本原因となることがあります。

労働の量だけではなく質も含め、両者合わせた過重労働が大きな課題となります。

このように「なぜなぜなぜ」を繰り返し、根本原因を考えると、労働者の能力や感性を考慮しない業務の設計の課題や、能力や感性を補完や支援していない現状が見えてきます。

メンタルヘルス不全は、ストレスの量と質を把握し、どのような具体的な支援体制を用意するかで予防が可能です。「メンタルヘルス不調」という症状のみに着目し、個人責任を強調し、働かせ続けることは、慢性的なハラスメント状態の可能性があります。

ある自治体では、副市長がしっかりと指揮権を発動し、労働安全衛生委員会のメンバーや各部署の安全衛生管理者・推進者にアウトプット(出来高)ではなくアウトカム(成果)を求めます。どんな活動をしたか、どんな指示を出したかという労働安全活動における行動のアウトプット(出来高)を求めるだけではなく、職場全体の健康状態に目を配ります。

このように労働安全のトップが、健康を重視することで、企業や自治体の組織文化がつくられます。現場で健康に関するアウトカムが求められれば、メンタルヘルス不全の抑止力になります。

例えば、「ハラスメント防止策のための相談担当者を決めた」はアウトプットであり、「ハラスメントと感じる人が少なくなった」がアウトカムです。アウトカムは、職場における健康風土です。職場にかかわる人たちが、なぜ(Why)ハラスメントは防止しなくてはならないか、どのように(How)根絶するか、どのような道具(What)があるか、を労働生活のなかで共有共感することで職場の健康風土はつくられます。

そのような職場をつくるためには、トップと人事の応援が必要です。そのような職場風土をつくるためには、人を育てるために用意した人事の土壌も必要と思います。健康に関する文化と風土と土壌の三拍子があると良いと思います。

このように、「なぜなぜなぜ」をもう一段進めると、メンタルヘルス不全の原因は、組織の健康文化と職場の健康風土、そして人事の人を育てる土壌の良し悪しが原因となることが見えてくることがあります。

【過重労働は崖の淵】

過重労働では、誰でもが崖の淵を歩いています。しかも、目には見えません。前だけ向くように働かされています。これは自治体労働では特に顕著です。なぜなら、仕事の内容から成果まで、すべて法律に定められており、行政職員が自分の裁量で、法の執行を取りやめることや、過剰に行うことなど逸脱ができないようになっているからです。民間でもガバナンスやコンプライアンスという縛りはあります。しかし、現場に自由裁量をある程度与えることで、イノベーションが生まれると信じているので、権限を現場におろしています。

自治体労働での過重労働は、裁量度が低いため、わずかな横からの圧力であるトリガーにより、見えていない崖の下に落下してしまいます。仕事の内容自体に大きなストレスを抱えているのに、働く当事者同士で、思うほどのアウトプットが得られない時、互いに責任を押し付け合うこととなり、対人関係ストレスやハラスメントが生まれます。これらの過重労働により派生した二次的なストレスがトリガーとなります。トリガーには、仕事以外でも起きます。通勤時のイライラ、家族の課題、身体の不調感、欲しかったものが得られなかった、大切なものを無くした、など仕事以外のトリガーもたくさんあります。これらもトリガーですが、崖の淵を歩くような労働でなかった場合、個人で解決をつけることは可能です。過重労働がなければ、メンタルヘルス不全にはならない可能性は大きいです。

【メンタル不全の原因は闇の中】

うつ病になると、物忘れやミス、考え違いが多くなり、メンタルヘルス不全に陥った人たちは、仕事から外されるのではないか、仲間から外されているのではないか、皆に置いていかれているのではないかと考えがちです。そのような状態で、「なぜ私はうつ病になったのだろうか、原因はなんだろうか」と考え始めますが、脳のエンジンが空回りしてしまいます。脳のアクセルはいっぱい踏んでいるのにブレーキが意思にそぐわずにかかっているため、どこにも行けません。行き着く先は、解決することができない自責感か他責感に陥ります。そこで見えるトリガーは、本人にとっては真実ですが、メンタルヘルス不全という構造的な問題、単に個人の病気ではない職場の働かせ方の構造的な問題は見えてきません。

主治医は労働の現場を知る術を持たないので、トリガーと認知と、症状に着目し、治療することが多いようです。産業医は、現場に近い医師ですが、メンタルヘルス不全となった労働者の同僚や上司ほど情報は持っていません。

最近、法律で産業医が求めに応じて事業者は情報を提示するよう改正され、長時間労働や業務指示についての情報は得られるようになりましたが、労働者の日々の楽しみや苦しみは、得ることが困難です。なぜなら、メンタルヘルス不全になったあとの産業医面談のみでは、主治医と同じレベルで、トリガーと認知と、症状の把握が限界です。

それを防止するためには、発症前の状況をよく知る同僚や上司、労働安全衛生委員会メンバーや労組からの情報が重要と思います。

関係者からの事情を聞き取り、労安メンバーと共有共感することが、産業医の仕事のひとつであることを知ってもらえると、メンタルヘルス不全の予防に貢献することができると信じています。本人を交え関係者が集まり、参加者全員に意思疎通が開かれた対話空間、「開かれた対話」がメンタルヘルス不全対策となる「職場の民主主義」(ワークプレイス・デモクラシー)を確立するための方略になります。

そのような活動を通して初めてメンタルヘルス不全の原因を闇から明るみに取り出すことができます。

Q20 自治体職員のメンタルヘルス不全に対応するために、国や自治体ではどんな対策がとられていますか。また国や自治体の現在の対策には不十分さや問題はありませんか?

A20 【政府の指針】

メンタルヘルス不全となり、強いストレス感や不安、気分低下などだけではなく、就労継続が困難な状況に陥った人たちには、4つの管理で救うことを国や自治体では勧めています。

それは、ラインのケア、セルフケア、産業保健スタッフのケア、専門家によるケアの4 つです。「メンタルヘルス不調」と感じた労働者への支援の仕組みです。

しかし、メンタルヘルス不全を起こしたトリガー(きっかけ)に対処する方法は、各事業所に任されています。さらに、原因となる過重労働に関しては、量的な負担を減らすよう長時間労働対策という指針を出していますが、質的な負担への対策は、個人責任にとどまっています。その意味では、職場の改善には、国や自治体による現在の対策では不十分さや不確かさは残ります。

職場を快適にしてストレスを減らそうとする国の指針はあります。1992年5月に労働安全衛生法が改正され、快適職場づくりが事業者の努力義務とされ、「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(快適職場指針)が厚生労働大臣から公表されました。しかしながら、快適職場指針は、「作業環境の管理」「作業方法の改善」「労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備」「その他の施設・設備の維持管理」の4つの視点だけで、業務の設計や分担、残業をしなくともよい働き方、多様性を認めた配置、などメンタルヘルス不全に大きく関わる要素については、言及されていません。

【健康経営】

経済産業省は、企業の経営方針に労働者の健康を組み込み、それが、企業価値を向上させるという健康経営を提案しています。それは「健康経営優良法人」というお墨付きを与えるという仕組みです。神奈川県内のある市役所は、努力をして「健康経営優良法人2021大規模法人部門」の認定を取得しました。

これは、ひとつのアウトプットであり、認定されたからといって組織が健康ということのお墨付きをもらったわけではありません。しかし、健康職場づくりのアウトカムを得るために多大な努力をしている、ということの証明にはなります。

健康経営は、企業ブランドの向上につながり、リクルートや市民の信頼感醸成に役に立ってほしいと願っている表れです。しかし、健康経営銘柄になったからといって、その保証はしていません。事業体の自助努力が強く求められます

国の健康経営推進の目的のなかには、女性と高齢者、病者障害者の活躍場所の確保があります。若い労働力人口が減少し、それを補うための施策のひとつとしても理解されています。月経や妊娠、出産、更年期、セクハラなど女性としての課題に関して、社会や企業が理解を広め、女性がより活躍できる働く場をつくることが推進の目的のひとつです。また、生涯現役社会創造のため高齢化した労働者層が働きやすい環境づくりも推進の目的のひとつです。

健康経営は、自助努力が中心で、それを企業が応援するという立場にしか見えないため、心に負荷がかかりやすいと労働者側からは見えます、特に、女性労働者や高齢労働者にとっては。これは、能力を生かす働く場を用意することではなく、どのような形であれ、就労を継続させるということを主眼にしてしまうと、心の拠より所が得られないからです。労働能力提供者としてしか生きる意味を与えることができず、幸福は自助努力となるためです。

仕事の量が多すぎて、残業しているのに、「もっと仕事を効率化する努力をして、早く帰れ」と自助努力不足や残業自己責任を要求されるとますます労働の質的負担は高まり、過重労働になります。より良い働かせ方で仕事を効率良く進めることができるような支援が本来のあり方ではないでしょうか。

【事業場外の支援機関】

4つのケアのひとつに事業場外専門スタッフの活用があります。事業場外とは、役所のなかの労安スタッフや管理監督者、本人以外のケアです。

具体的な労安対策を提示する事業場外の専門企業があります。産業保健を業務とした企業や研究所がさまざまな評価方法や改善対策を企業ごとに提案しています。ストレスチェックの結果をもとにした改善案を提示する企業もあります。しかし、メンタルヘルス不調を緩和する手段の提供はあっても、依頼主企業の働かせ方に苦言を呈する事業場外のスタッフあるいは労安サービス提供企業は多くはありません。

地方公務員安全衛生推進協会では労働安全衛生に関する研修や啓発、情報提供を行っています。労安資料や話題提供、最近の労働政策動向などの情報が手に入れやすく、労安活動推進に役に立つことがあります。

ストレスチェック分析もそうですが、国の健康職場づくりに関する法律や指針は、大まかな方向性は示していますが、個々の職場の事情をかんがみて、法律や指針はつくられていません。基本的には、労働者が健康権を侵害され、幸福が得られにくくなった現状を共有共感し連帯して、改善に向けて当局を啓蒙していく必要があります。

Q21 自治体職員のメンタルヘルス不全を解決するために、職場や労働組合として必要なことは何でしょうか。国や自治体当局にどんな施策をとらせることが必要ですか?

A21

【開かれた対話でPTM】

「メンタルヘルス不調」というオモテに現れた状況だけに対する対処を中心とせずに、根本的な予防策を検討する「なぜなぜなぜ」で探る必要があります。より深いレベルの職場働かせ方原因理解とより高いレベルで見た構造的なレベルでの2つの視座がまずは必要です。現場の目と鳥の目です。「開かれた対話」により、明らかにすることが可能です。開かれた対話では、まずは、メンタルヘルス不全における過重労働について語りましょう。これをパワー(ストレス要因の強さ、P)理解と呼よびます。

そして、それによって起こった症状や対人関係の乱れ、ギスギスした職場状況などのパワーにより起きた影響を語り合いましょう。この影響をスレット(ストレスによる脅威、T)と呼びます。

そのうえで、労働者の健康を維持増進し人生の幸福を得るために、そのパワーとスレットがどのように関わってくるか、意味(ミーニング、M)を対話しましょう。

このPTMを「開かれた対話」で行うことで、メンタルヘルス不全は、単なる心の個人的な病ではなく、誰でもが崖の淵におり、ちょっとしたトリガーで、誰でもが不幸を経験することになることに気づくことでしょう。

事業体で開かれた対話を広げましょう、と提案してもおそらく広がらないし、忙しいなかではできないでしょうし、労安活動自体がストレスだと言われ、敬遠されることでしょう。でも労働組合で労働衛生を学習した方たちは、労安活動の重要性は理解していると思います。

まずは、労働組合は、影の労安をつくり、職場で起きていることを「なぜなぜなぜ」でPTMについて深めるという方法があります。影の労安とは、労安活動を労働組合の集まりのなかで模擬的に労安委員会を行うことです。攻め側と守り側をつくる模擬ではなく、「開かれた対話」とPTM の予習をして、実際の労安委員会に対話の方法論を持ち込むことです。

労安委員会には、違う部署からの労働者代表が参加しているはずです。異なる職場では異なる働き方があるはずです。労安委員会の場で、違うこと、特にPTMが異なることについて、意見交換という開かれた対話をすることで、他の委員は対話の成果について実感することになるでしょう。

開かれた対話には特別な技法はありません。自分の感じたことをそのまま話しますが、メンバーを追及するような問いはやめましょう。同席しているメンバーの力を借りて、「なぜなぜなぜ」を行い、根本問題について、共有共感を広げ、連帯的行動へつなげていきましょう。対話は雑談を少し高級にしたもので議論ほど堅苦しさはなく、楽しい発話の時間になります。

【自治体当局と対峙するとき】

自治体当局には、労安活動の活性化を促さないと、せっかくの労安対話が活かせません。マンネリ化した職場巡視やアウトプット重視アウトカム軽視の労安委員会運営になっていないか、労働組合でチェックし改善の提案をしていきましょう。そして、なぜ、労安活動が必要かについて、対話していきましょう。労安委員会を開催し、産業医を用意し、ストレスチェックを実施した、というアウトプットが、労働者の幸福というアウトカムにどのように寄与したかについて対話しましょう。

さて、労働者の幸福とは、なんでしょうか。働いている間だけ健康であれば良いということはないでしょう。働き終わった後の人生で、働き過ぎで起きたあるいは悪化した病気や障害で、幸福と感じられなくなることは避けなければなりません。ワークがライフを圧迫し、婚活や妊活、出産、子育て、家族との対話などに支障をきたすことは幸福とは縁遠いです。ライフをもとにしてワークを考えるライフワークバランス、人生を考えた働くことのバランスが幸福の礎のひとつになると考えられないでしょうか。

労働生産性と幸福とは相関していると言われています。幸福を求めることの意味(Why)について考え、幸福を追求するための計画(How)を考え、そして、それを実現するための道具(What)を用意することで、幸福へのモチベーションが上がります。

労働者の幸福について気遣う人たちは、労働組合しかありません。